2024年

7月

27日

土

白羽神社 横須賀街道と武田朱印状 簡易オービス

一昨日の夕刻は当地でもポツポツ。

携帯には「牧之原市に雨雲がせまっています」の情報があって、それなら水やりは不要とばかりに雨を待ちましたが、一向に夕立風情景は見えずそのポツポツにて御終いでした。

東北地方は前線の通り道となっているようで豪雨と河川氾濫の報が流れていました。

何事も「平均的」というものは有りえず偏りすぎが顕著。

ヤラれる時は徹底的にヤラれる・・・それが自然、人心あれこれについての配慮など自然界にとってまったくお構いなし。

ある意味それもそこに生きる人の有り様といってもいいのでしょう。

安心安全安定を期待してもそもそも人というものは死から逃れることはできませんからね。

対自然も当たり前の事。生きるために振り回されている私たち。

まぁそれが生きている証であって、「いま居る」(私の姓は今井)という現実に喜怒哀楽しながら感謝感激の日々を送ります。

先日は誕生日というものを迎えましたがいよいよ「明日死ぬ、今死ぬ・・・」を思い描くようになりました。

いずれ死ぬ・・・ではなく「今去(イ)ぬ」です。もっともそれは「齢だから」思うものではありませんが。

もっとも若い頃は「ダイ・ハード」(絶対死なない)の勢い(高慢)が強くありました。それが「いずれ死ぬ」の「いずれ・・・」の発想。その件理解はしているが「今ではなく・・・ずっと後」といったもの。それが深層「私は死なない」の心でしょうか。

それを「強い人物」の仮面とすりかえているのがトランプ(昨日)でしょうね。銃弾も耳をかすっただけでしたし。

仏教的に言ってそのような人間には慈悲(仏教の主眼)というものが欠落する傾向があると思います。

そして慈悲の心が芽生えるそのベースとは「己の反省」(懺悔さんげ)からと考えるからですね。

自己の為すことがすべて正義であるとそれを振りかざす・・・そこには他を承認しない毒舌が生まれますから。

自己中というヤツです。

まぁ、私のその考えは親鸞さんの善知識、善導さんからの少々かいつまんだところからですが。

そうは言っても私も内心「今スグ、明日には・・・」のところ了解しているものの「まさか私が・・・」なのですからしょうもない。

その「まさか」の坂はあるとは言っても理論上・・・と誤魔化す我が身。やはり「ダイ・ハード」なのでした。

私だけが味わえる「その時」、その直前にまた考えましょう。

良き人生だったと。

扨、先日オービス(速度取締り装置)が小型化して簡易型、移動設置型のそれが世に溢れ出し当県も各所でその目撃談を聞くようになりました。

「どこでもオービス」という取締り方の新戦力ですね。

それは幹線道路というよりも住宅地、学区の生活道路、抜け道といわれる道路での取締りに威力を発揮します。

30キロ道路などですね。

これまでそのような場所でその戦術が展開されたことのないような場所になりますので、ドライバーとしては意表を突かれてしまいます。当局お役人から御用、ご指導の頂戴。そして減点、過酷な罰則金の支払いとあいなります。

もしその30キロ道路を60キロ以上で走った場合、30キロオーバーで、一発免停、罰金は簡易裁判所に出廷し決定されるもの。25000円以上になるでしょうね。

私も吉田の初倉の東名吉田インターから島田方面に北上する道の裏道、初倉保育園のある住宅地の道で見かけました。

奥方と第一声「なんでこんなところで・・・」でした。

私は前走車があったためセーフでしたが気が小さいものですから、心拍数アップ。

そして、先日御前崎の方が「これまた驚いた」とその体験談をお話しされていました。

場所が御前崎白羽(しろわ)小学校前の道。

「初めて見た」と驚きの声。

そういえば県内通学路の生徒を撒きこむ事故が増えているよう。

おそらく学区通学路での取締りが重点的に行われるようになっているのでしょう。まぁその件ドライバーにとって大いに警告となるでしょうね。

いずれの道ものんびり行くとしましょう。

自分も死ぬが何時人を殺めるかもわからない。

その白羽小学校の先に武田の陣となった白羽神社があります。

武田家安堵状が三通残ることで当相良史蹟調査会の皆さんでお伺いさせていただこうという企画がありましたが、コロナ禍によって消滅。

以後田沼大河が持ち上がって現状その件棚上げされています。

元亀三(1572)の信玄発給文書。

そして天正二(1574) 天正五(1577)と勝頼が出したものですが、いずれも高天神城の包囲の際の地元対応ですね。

やはり武田は相当「海」を意識していたのでしょう。

遠州灘まで目と鼻の先(場所はこちら)。

また境内には横須賀街道についての記述が。堀野新田の了見寺の名が見えます。

2024年

7月

26日

金

蒲郡塩津中学校グラウンド横の墓地 竹谷松平四代

バイデン大統領歩行その他の動きを拝見してこれはフレイルの始まりでは・・・と感じたのは私だけ?。

ベタ足歩行にゆっくりとした動作、飛行機のタラップから降りる際の様など、もし私が近くにいたとしたら思わず手を差し出したくなるような躰。

スピーチの中での言い間違いに関しては誰にでもあることですが、ポイントとなる人の名の間違いの数々、あまりにも人々にネガティブインパクトを与えてしまいました。

そしてコロナ罹患の療養がきっかけとなって、大統領選継続不可との判断、ハリス副大統領がここで名乗りをあげたというのがこの一週間のできごとです。

銃撃事件を機に流れはその幸運を得たトランプへの票が流れるとしての意見が多くありました。

日本の政界のおエライさん方も「ハリスではトランプに勝てない」などとおべっかの類なのでしょう、トランプヨイショのコメントしていましたが、その時私は「状況を読めない御仁がいるものだ」と感じましたね。

現状両者の支持率は拮抗していますので。

その大統領のフレイル?を感じさせる態様はお相手のトランプの口汚い強い罵声の根拠となったのでしょうが、それは「老衰」の道を辿る「自然」に対して今のところ健常者風が罵っているが如くの様。

私は78歳の彼が81歳のその件を強く指摘されてもねぇ・・・と呆れかえっていました。

その「健常」(強い私)というものはしばしば錯覚に陥るところで、いつ何時に病に罹ったり老化が進んだりの「自然」が訪れることを忘れている、気づいていない・・・の高慢を感じたものでした。「お前も老いる・・・」です。たまたま今元気を装っていても・・・

そこに来て59歳ハリス氏の登場。

相手の「爺々度」をネタにバッシングすることはもはや無理、自分自身がそれを十分に醸し出していますからね。あの手の感情的な言い回ししかできないところを見て老化の一種を思います。老い方にも色々あるのだなぁ~。

年齢の事を考えれば心身の強弱という意味で勝負がついている感。78対59ですからね。彼の四年後は82ですよ。

投票まで約3カ月。

今後若者と黒人層、無党派層を取り込んでじわじわとハリス氏がリードしていく・・・の予想に一票。

私もジジイといわれるでしょうがかつてのテレビアニメの「ハリスの旋風(かぜ)」のタイトルを思い起こします。

まさにその風か吹いていくことを願いますね。

アフリカ系+アジア系の非白人の女性大統領というのもイイ。

何よりもその笑顔がすばらしいですね。

相手を叩きのめそうと強圧強権を振りかざそうとする大統領殿というのは見ていて不快にさせられます。

「気候変動など無い」と主張しながらの自国第一主義は「自分さえ良ければ相手のことはどうでもいい」という発想に繋がっり、他の国々と軋轢を生みます。まして人心は荒みますからね。

私にその選択に参加する権利などこれっぽっちもありませんがハリス大統領の実現を待ちたいものです。

扨、画像は蒲郡、塩津中学校裏にある竹谷松平家四代の墓域。

中学校の教頭先生に案内していただいた墓地です(場所はこちら)。

最後の画像⑫が大きな二車線幹線道路「市役所通り」から見た墓地へ上がる道ですが⑪画像奥の道と繋がります。右側にはアパートが。

⑫の道には市役所通りにも駐車スぺースは無く掲示板等の設置はありません。

余程の地元通でなければその学校で聞きたくなるのはやむを得ないところでしょう。

尚、五輪塔は妙に細長い。

風雨経年によるものでしょうが四基とも同じようなカタチになるということは、石材の産出地が同じでしかも同時期の製作であると推測します。

2024年

7月

25日

木

本堂障子とりあえず 法名をもらう・・・

朝4時50分頃に鳴きだすクマゼミが目覚ましとなり、うつらうつら布団の中。ヤマバトの鳴き声も聞こえだしてしばらく(約1時間後)朝刊の配達のバイクの音を機にようやく立ち上がってそれを取りに境内へ。

ヤマバトが「いつものヤツを」と言わんばかりに待機しています。

クマゼミの声はそこから6時間、強烈な勢いでその空間に響き渡ります。そして1~1.5時間ほどのお昼休みを経て再び大音声。

あと1カ月が勝負でしょうが以後命を終えていく彼らです。

まさにその一所懸命(昨日)というものを思いますね。

果たして彼らは自らの死というものを承知しているのでしょうかね。

もう少しくらい手を抜いた方が長生きができそう、小賢しい思考が私に。彼らは懸命ですからね。

「余計な世話をやくな」と怒られそう。

やはり昨日、御前崎の気温は静岡より数度低い・・・と記しましたが、昨日の静岡市内は38.8℃で御前崎は30.6℃。8.2℃の差が顕わになりました。ちなみに当相良は34.6℃でした。

海岸端は静岡市内より断然すごしやすいということか・・・

昨日夕刻前に唐津のご門徒様がお参りに来られましたが(門司に出てフェリーで神戸 そちらから高速道路と)久しぶりの「相良は暑い」と。

私はそれよりもその長距離行脚の御苦労の様にただただ驚くだけでした。嬉しかったのは「何も変わってないね~」の言葉をいただいたこと。

扨、先日市内在住の方が「ちょっと相談に・・・」と拙寺に。

夫とは離縁しているとのことでしたがその息子さんがこのほど遠隔地で亡くなったとのこと。その方の息子でもありますね。

息子さんは独り身で簡易的な葬送がその地で行われ、遺骨を引き取って自宅に安置しているとのことでした。

そもそもその夫の宗旨は大谷派、本山系の某墓地にお墓があるそうですが納骨には法名が必要であるとの指摘を受けたそう。

私はその件よく存じ上げませんがあの大谷祖廟の分骨の際の書面の欄に「所属寺院」と「法名」がありますので、きっとその件もその「所属寺院」のことからなのでしょう。

所属寺院があって法名の命名がありますので、法名がナイということからその葬儀というものが真宗大谷派の流儀で執り行われていないこともわかりました。

よって私に「何とかならないものか」とのことでした。

要は私に法名の命名をタノムということですね。

そして世間でよく言う「戒名料」というものが気になったようです。

そこで「当流には戒名料の項目は無いしそもそも戒名ではなくて法名だよ・・・」

拙寺ご門徒様の場合、通夜の帰敬式で命名披露がされることが多いですが、それについて料金の設定はありません。

尚、事前に(生前に)法名を命名する時はご依頼金が発生しますが。

その方は「息子の四十九日法要と来年に初盆法要を」拙寺で執り行ったあとに納骨に向かいたいとのことも。

よって私はその場で息子さんの法名をリクエストを聞きながら決定。

「法名料はナシ。四十九日法要までに法名板を作っておきま~す」と。

すると「有難い、きっと息子がめぐり合わせてくれたのだろう」と、ここでも嬉しい言葉をいただきました。

80歳を過ぎて一人で生活。子供を亡くしその遺骨の行方について困惑されている方です。

そんな方の満足というものに対応できなくては寺としてもまた私の存在意味が問われるところですね。

画像は右側二枚に続いて正面二枚が仕上がった障子。

あらためて気持ちがイイ。

これまでのボロ寺雰囲気を大に醸し出していた穴だらけ継ぎはぎ補修だらけのそれを改めたのでした。とりあえずですが。

しかしあのバカでかい障子へは大型の障子紙一枚ではムリ。

それを重ねて貼ることが超面倒。

頼むからもう穴を空けないで~

とはいいながらもその1/3以上、やらかしているのは私か野良猫。

子供は障子というものに興味を示して穴を開けまくります。

今の在家ご自宅には大抵の場合、障子などありませんからね。

仕方ないといえば仕方ないのですが、その時・・・私の心臓の方が破れる思い。

③は本山での帰敬式のPR。

QRコードは現状まだアップされていないようですが、サイトの他のリンク先もあります。眺めてみてください。

また東本願寺の帰敬式サイトもどうぞ。

2024年

7月

24日

水

蒲郡塩津中学校教頭さんの案内 一所懸命生きる

昨日は御前崎の墓地にて墓石撤去(墓じまい)の立ち合いに。

元々拙寺のご門徒様ではなく昨年からその相談を受けていました。

その日は石屋さんをその墓地への案内することとご施主とのセッティングがありました。

石屋さんも「(暑すぎて)この天気では、今日一日で仕上げる自信がない」とのこと①②。

私は簡衣輪袈裟のスタイルでしたが、私のこの地の朝の第一印象は「風が通って涼しい!!」でした。

そういえば天気予報の気温の表示は最近やたらと「暑い」といわれようになった静岡市内よりも御前崎は2~3℃低めですからね。

墓石のトップ(竿)部分がユニックの荷台に収まった段階で失礼させていただきました。

帰宅後は障子はりの続き。

2枚完成しセット、そして中央の2枚に取り掛かりました。

天気良好につき乾燥も早く頗る捗ります。

最近の首都圏は「暑い」に+土砂降りタイムがあるようですが当地にはそれがありません。

夕刻の植物たちへの水やりがサボれることは有難いのですが。その時間帯といえば100%あ奴らとの闘いに敗北します。

炎天下では姿を見せないクセに・・・。

今、小学校の先生たちは子供たちに「外に出ないように!!」の如く指導されているようです。

テレビからは熱中症なんたらの声ばかり、要は暑いから外で遊ぶな・・・ということなのでしょう。

要は「何かあったら・・・」の責任回避の風も。

保護者もどうかしている・・・すべて教師のせいにする風潮。

一昔前より気温が上昇しているので仕方ないのでしょうが20年ほど前にから私の職場ではその夏の作業をサボるための言い訳の詞「危険だから~」とよく聞こえていました。

どいつもこいつも「蚊と同じ」なのかも。

扨、昨日の墓碑は「先祖代々」でしたが、ご門徒の墓塔としては珍しいタイプ。

拙寺、代々住職はまず推奨しない文字列です。

「骨塔」か「六字(南無阿弥陀仏)」か「倶会一処」、最近では「無量寿」というのがお決まりですね。

しかし以前行った墓地に思わずニヤリとする墓碑銘とお目にかかったことを。

最後の画像⑧ですが「一所懸命」の文字が私を喜ばせました。

「一生」でなく「一所」という文字への施主の拘りというものが窺えます。

お会いしてお話ししたくなったくらいです。墓地は私の仕事と趣味のフィールドではありますが、その墓碑は初めて見ました。

この墓地には先日竹谷城に向かうにあたって記した蒲郡の塩津中学校の教頭先生に連れられて訪れたのでした。

私が墓地の在処を伺いに学校の職員室にづかづかと入り込んだ挙句、他の先生方はそれを知らず、教頭さんの出場と相成ったわけですね。

それなら・・・と教頭先生の親身に付いてしばらく歩いてそちらに。

話が大きくなって恐縮したこと、とんだ不躾者への親切さに頭が下がります。大切な時間を頂戴してしまいました。

アポなし、特に部外者の学校等への立ち入りはホントは遠慮しなくてはならないところでしょうね。わかっていても何か私の背中を押すものがあるのです。

各事件が発生していることもありますし学校側としても部外者の突撃訪問はカンベンしてもらいたいところでしょう。

根っからの私の図々しさの件、申し訳ないことでしたが、楽しい出会いがありました。ありがとうございました。

数年前の真冬の図ですが遠くに三河湾が見えます。

墓地には地蔵堂が・・・

青い空は夏でも冬でも爽快です。家に籠っていたら何もナイ。

寒いだ暑いだの自然環境の件、動かないでイイ理由にするべからず。

2024年

7月

23日

火

蒲郡竹谷城直近全保寺 観音堂石仏 竹谷松平菩提寺

週明け昨日の法要は・・・。

外陣には大型扇風機ほか中型・小型計4台で堂内空気をかき回していますが終了後参列者皆さんの顔色を窺えば・・・ハンカチで顔の汗を拭いながらの「サウナです」の様。

申し訳なく思いますが、おゆるしいただくほかありません。

これまで厳冬期1~2月の法事は「繰り延べした方がイイかも」などのアドバイスをしたことがありますが、7~8月といえばは盂蘭盆、初盆がありますからそれはムリ。

空調の効いた本堂も世に溢れるほどありますが拙寺の如く隙間だらけのうえ障子と板戸の囲いですからね。お話になりません。

今後道内40℃近くなったとしたら今一つ空調を効かせたガラス張りの別空間でも作ればいいのかも。バカバカしい。

午後は先日古紙を引っ剥がした障子の次行程。軽トラの荷台で防虫塗装を。

扨、昨日朝から「蒲郡」の地がテレビで連呼されていました。

そちらで早朝に新幹線の線路上で起こった保線車両脱線事故の件ですが、在来線浜松・静岡駅の大混雑状況を報じていました。

あの混雑の中に自分がいたとしたら・・・くわばらくわばら。

最近はその蒲郡について記していますが、私が訪れるのは自家用車。以前はお寺のバス遠足もありましたがね。

昨日は竹谷松平の本拠について記しましたがそのスグ北側に竹谷松平の菩提寺といわれる全保寺があります。

墓域にはそれと思しき墓塔の存在は見受けられません。それらはこれより少々離れた地にあります。

ざっと観音堂の中を覗き見するなど墓域をブラつきました。

中でも印象に残ったのは板碑の集合に見える、画像②の五輪塔改の墓塔。

宝篋印塔の笠とその胴らしき材がベースとなっているのでしょう、その上に一石五輪塔、そのトップには後補でしょうやはり五輪塔の材が。

複数の墓塔がバラバラに逸失した時期があったのでしょうね。

それらを纏め集めて一つに重ねたというところか。

しかしあの宝篋印塔の部材、一石五輪塔は室町期を連想しますが。

2024年

7月

22日

月

民間所有地と民家に囲まれた竹谷松平氏の竹谷城

智曜日(勝手な造語)、やはり午前は法要。

行僧原の先ずご自宅ご仏前にご挨拶してから墓参し本堂での本法要という段取り。

原の墓地の上空は薄曇り、テレビで大騒ぎするほどの暑さは感じませんでした。拙寺境内とは違って蝉の声は遠く、鶯の声が長閑に響いていました。

「時間をかけてゆっくり・・・」ペース。法要終了後、庫裏で掛け時計に目をやれば13時前になっていました。

庫裏の居間の時計は気温を示していますが29℃。

その部屋には当然の如くエアコンを稼働させていますが設定は25℃にしても、指示通りの温度にはなりません。

好天が続く時の仕事はいくらでもありますが、直近の課題、本堂正面の北側障子2枚の張替えです。そけらは破けまくってボロ寺の有様を醸し出していますので。参拝者の子たちとネコによるものですからどちらも文句は言えません。

まぁネコならばまだしも、子供が面白がってそれを破く様を目の当たりにするのは少々心臓に悪い。

我が子ならぶん殴ってそのやってはイケない事を知らしめるワケですが、怒りというかどちらかといえば悲しい感覚を堪え、自ら言い聞かせます。「そろそろ張り替えろ」とのお達しだ・・・

ということで一番に酷いその2枚を取り外して水洗いしながら古い紙を除去。この天気ですからスグに乾燥してくれますので次の行程に入りやすい。桟の破損個所を補強するなどして25日の取材までにそれを仕上げようと思っています。

尚、その取材は例によって田沼関連です。

扨、蒲郡市内で蒲形城に続き、あの城郭大系本編で記されている城、竹谷(たけのや)城があります。

竹谷城 蒲郡市竹谷町 天文十七年(1548) 松平守家

「竹谷松平は氏は、信光の長男、守家を始祖とし、天文十七年竹谷の住人牧山喜三郎から七百貫の土地を買って竹谷に築城したという(天桂院文書)。

永禄三年(1560)五月の桶狭間の合戦以後、三河の諸将は今川氏と別れ、徳川家康に従った。竹谷松平氏も同様でこのために今川に人質として出していた四代清善の女(むすめ)は他の諸将の人質とともに吉田城外龍拈寺口で殺害されている。

清善はこののち元亀三年(1572)から遠江宇津山城を守り、孫の家清は徳川氏の関東移封後、武蔵国八幡山一万石に移封、関ケ原の役を経て慶長六年(1601)には三河吉田三万石の城主となったが、その子忠清が同年十七年に没し、無嗣除封となった。

しかし、同年、弟清昌に西ノ郡五千石が与えられ、帝鑑の間詰め・交代寄合として代々居住したのち明治維新を迎えた。

現在、城址一帯はみかん畑となり、本郭・二の曲輪が残るが形状は台地である。当時の曲輪もこの二曲輪からなり、居館は他の場所に置かれていたいたものであろう。

創築当時においては土塁を巡らし、小規模ながら建物もあったと推察され、当時の面積は現在でも残されているが、後世に土塁は壊され井戸の場所も明らかではない。」

竹谷城の目標は蒲郡市立塩津中学校。そちらの少々東側に②のような丘が。そちらが竹谷城址になります(場所はこちら)。

③ミカン畑側から回り込んで畑を突っ切り竹藪の手前に石標が。そこからさらに南側の斜面を降りると⑤⑥⑦。どうやら私は正攻法でない逆から上がってしまったようです。

しかしその「正攻法」は民家の路地の奥という感じで、わかりにくいものがあります。

城郭大系には土塁は失われているといった記述がありますが、南西側には空堀土塁と切岸を推定できる遺構が見受けられました。ただしこちらは民家の裏側ですので了承を得てから入らないと反則になります。

勿論、私はその無理な要望について民家の奥様に快諾いただいたことを覚えています。

まぁ何時警察を呼ばれたとしても仕方ない人相、恰好とは思いますが。

できるだけ怪しさを醸しださないよう明るく接することを心がけています。

⑨から三河湾方面を。イオン蒲郡店が見えます。

2024年

7月

21日

日

地表にはいられない? 生き物スゴイ 上へ上へ

午前中は法要。

お内陣の空気は「タダでサウナ風呂 アリガトウ・・・」の感じ。

きっと健康にイイはず・・・と思い、声をふり絞りますが。

西からの風は少々ありましたが、堂内の空気を清浄新鮮に回転できるものではありませんね。本堂は東に開口していますので。

またクマゼミシャワーの件、例年9時30分には朝の大合唱は一旦やんで静寂を取り戻すものですが最近はそれが1時間ほど延長されるようになったよう。

ここぞとばかりの大音声、少しでも・・・と、この盛夏を謳歌しているようです。

彼らは木々の上でお気楽にしていられるとは限りません。

地表の温度が絶えられず、涼を求めての行動か、それとも「食」の願望なのかわかりませんが、画像の物体が本堂前のメタセコイアに登攀開始。

私がちょくちょく遊ばせていただいている木ですが彼が上で待ち構え、下にいる人間どもの動きを鳥瞰していると思うと嫌な感じ。また手を掛けた枝にそれがいればズルっという具合に握り損ねそう。

それにしても驚かされるのは垂直の物体にあの棒の如く細長い体で登ること。その技を拝見しました。

体を恰も梯子の如くカギ型に変形して登るというもの②。

縦方向に樹皮が成長する木には体を横に接着して抵抗面を増やそうという作戦ですね。ストレスなく上へ上への姿は「なかなか ヤルじゃん」と感心しきり。スゴイ技です。

先日もコレより小さめの個体が出現、藪の中に消えましたが、結構にあ奴ら、境内に生息しています。

昨日はオリンピック代表を降ろされた女子体操選手の例を出し人間の「道具理論」についてその代替要員の存在と「私の死」の示唆について記しました。

彼女は当然に「道具」として機能していたわけですが、今回はそのチームに交換要員は用意されていたものの、その事案での交代は却下されたとのこと。

要は他の選手やらスタッフ、それらの成果を期待していた国民庶民に対して多大な困惑を惹起させてしまったのでした。

「タバコや飲酒くらいで 何が悪い」といった彼女を養護したい旨の意見もあれば「とんでもない」の不出場肯定派の声までいろいろありましたが一番に首を傾げたのは、養護の意見のうち、あのレベルにあるスポーツ選手(アスリートというそうです)はストレス、重圧との闘いでもあるのだから・・・というものです。

それは強烈なるストレスの捌け口として(禁止されている)喫煙と飲酒もやむを得ない・・・という主張。

それは甚だしい間違いかと思います。きまりごとの反則行為は別にしてそもそも飲酒と喫煙がそういったストレスというものから解放される一手になるものでしょうかねぇ。

19歳の未成年でそれらにそういった効果があるというのであればむしろその効果を期待しての常習性を推測、それに驚きます。また、そうであるならば医学的に証明していただければ有難いものです。

また一つ。

「ストレスがあったから仕方ない・・・」とはいってもその件メダル争いをするような選手たちに限ったことではありませんよ。

サラリーマンも学生もフツーの人達も坊さんも神主も、時に超絶ストレスに見舞われることだってありますから。

先般も記しましたが、やはり「お寺の子」の息子の友人も、神主になりたてのある方の息子もそのストレスで自死に至りましたからね。

強いストレスは「酒とたばこと女」に逃避する?

冗談じゃあない、甘い甘い・・・ただの増長思い上がりの部類でしょう。ストレスは最悪「自らの死」をもっての逃避を思考するものなのですから。

まぁアスリートの皆さんの「ハメを外すこと」がストレスからの逃避だったとして、結果ある意味その圧力からは開放されたワケで。

真に自身体調の事を考えてあげるのなら今回の結果はそれでよかったのかも知れません。

ストレスを理由とするならば死に至る前にヤメること。

それ肝要かと。

2024年

7月

20日

土

蒲郡上本町旧字「西廓」蒲形 五濁悪世の世だねぇ

昨日は本堂で新会館施工に携わる業者さんたちが集まり図面を広げて何やら懇談。私はノータッチ。

これによって初めて見積もりが出てくるのでしょうが、それはそれで恐ろしいことです。

オリンピックの会式間近というのに首根っこを摘ままれた如く日本に送り返された女子体操選手(19)とサッカーの日本代表の若者(23歳)の逮捕の件(ドイツ1部リーグ移籍もパー)、そして政治家に転身した元スケートの花形選手の話題が俄かにスポーツ界の話題になっています。

つい「五濁悪世の世だねぇ~」と呟いていました。

その世界にいて、これまであまり貶されることなくどちらかといえばちやほやと、「素晴らしい」的形容など多く散りばめられた環境で成長してきた人たちの件ですね。最近では「アスリート」などいう特別と思わす人たちの部類。

まぁこれまでホントの実力相応の評価がされてきたわけで当人の並々ならぬ努力もあったこととは思います。

引退後政治屋さん世界へ居所を変えてのその野心家と変わった方、それはつまるところ忘れかけていた「政治とカネ」のお話に戻りますので、いつものこととはいいながらアホらしさ溢れるところ。

アホ政治屋のオヤジの話はどうでもいいことですが前2者の若者たちは見ていて痛いものがありました。復活は並大抵ではないでしょうね。

一言で、月並みな言葉ですが「天狗になっていた」ということでしょう。社会が自身実力を承認してくれたということから「何をやってもイイ」という変ちくりんな錯覚が起こったのか・・・

承認してくれたその社会には実は厳密な決まりごと(ただし極、簡単で基本的な)があって自分がその大神輿に担がれていたことを忘れてついつい浮かれてしまったのだろうと思いますが、そういった知識、智慧を得ていなかったことにひどく勿体なさを感じます。

育てる側としても指導が行き届かなかったことを反省していただかなくてはね。親たちも自慢だった子の今回の不始末にガッカリのことでしょう。

そういったスポーツ選手の陥りやすい「天狗化」現象は今に始まったことではありませんが彼らの脳内には私ども宗旨の中心思想「他力」だとか「慈悲」についての感覚とは少々違ったところがあるのかも知れません。

今の地位こそ自分自身の類まれな運動能力と努力の賜物であって、「他に代わる者がいない」という自尊自負の血が溢れていたのでしょう。

そういう意味からすれば何とか一人前といえるまで成長した当家息子もどうお調子をこいて失敗するかわかりません。

若さ故、その思考はある程度は許容されるべきですが、結局はそれは大いに間違うのでは・・・と思うところ。

各その結果を招いてしまったのは一言で「自業自得」ではあります。

某哲学者の「道具理論」を拝借すれば、人間は他者その他諸物を道具として見るものであり、当然に自分以上に多くある他者の目からは「私も道具」であるということ。

先日は、私のヘマばかりの件をブログにて記したのでしたが、それなら「若さん(息子)に自分の葬儀を頼もうか」という私への叱咤激励と確実に成長してきた息子への期待、そして御当人の健康長寿について喜ぶべき言葉を頂戴しました。まさにそれなのです。

要は「スペア」が控えている・・・ということ。

何にでも誰にでも、血縁非血縁関わらず。

(私が消えても)どうにでもなってしまうというところです。

拙寺でいえば息子の代わりには従兄がいますし従妹の子供たちも控えています。いくらでも・・・

道具は使えなくなったら捨てられ・・・人間でいえば死のイメージもあり・・・新しいものに交換されるということですね。人で言えば「人材」などともいうではありませんか。

組織運営の「材」ですね。

代表の栄誉を得たそのアスリートの皆さんがよく「日本の為、応援してくれる皆さんのた為に」との弁を耳にします。

それはそのための「道具になりましょう」と言っているのと同じですね。

しかしそれはやはり詭弁であって「自分の為」以外の何物でもなかったことが大バレとなってしまったのが今回のこと。

「やりたいことをヤル それは自身勝手自由・・・」。

他力に生きた人はその道具理論についてある程度は「なるほど」と承ることがありましょう。

それは極論のスペア論である「我が死」を見据えて今を一所懸命に生きるということでしょうか。

法然さん、御開祖親鸞さん他、善知識、先達の皆々さんがそうですが念仏を通してそれら「まことのこころ」が蓄積できればうれしい価値ある人生だったと思えるでしょうね。

それは親鸞さんがおそらく唯円に託したであろうその思想の継承について歎異抄を拝読していて思います。

他力本願による称名念仏という「行」により「慈悲」(上記)の心が少~しづつ心の中に、自身気づかぬうちに蓄積されていくこと(金剛の信心を得る)について「阿満利麿」氏が仰っていました。

そこには(私のような)凡夫であっても特に2つの智慧が生まれてくるのだと。

①自他を平等に観る 自分中心の度合いが緩まって相手への

関心へと心が働くようになる

②人それぞれの違いがわかってくる 他者を尊重する

②の場合は他者を道具として見ることは否定(自分の思い通りに動かす)されますのでここですべてにおいての道具理論は通用しないことになります。

要は道具であるのは「私」であって他者に使われ利用されることを楽とし逆に他者は尊重するべきというのが本質的生き方なのかと。

尚、「道具」といえば清沢満之が「念仏は阿弥陀仏の慈悲を伝える導きの器(導器)でる」と述べたことを阿満氏は紹介していました。

(故人は仏弟子となって)「あとにのこれる人々を導く・・・」という拙寺盂蘭盆会法要の表白の件、まさに合致しています。

扨、図は蒲郡市の中心ストリート「上本町」(場所はこちら) 交差点。あの上ノ郷城の真南、不相城との中間地点に位置します。

例によって日本城郭大系から。

こちらの城は本編での記述があります。

蒲形城 蒲郡市上本町 永正年間(1504~21)

鵜殿又三郎長存(ながあり)

「鵜殿氏は長将(ながまさ)の時に上ノ郷鵜殿氏と下ノ郷鵜殿氏とに分かれ、永正末年に下ノ郷鵜殿氏は又三郎長将を祖としてこの城を構えた。

宗家上ノ郷城の落城後も松平(徳川)氏に属して勢力を保っていたが、又三郎長龍の時に下総国相馬に移った。

その後一時、深溝松平忠利が入ったこともあったが、慶長十七年(1612)に竹谷松平清昌が五千石で入封し、以後明治まで存続した。

城址一帯は学校や住宅地となり、わずかに残る土塁が往時をしのばせるのみである。

しかし、その土塁から考察して、比較的大きな居館城であったものと思われる。」

その記述の如く、道路と住宅地となった城址、特に中心地と指摘されている上本町交差点付近にはそれを窺わせるものは確認できませんでした。

ただ2件の「西廓」の字面は目にしました。

通りに面したNTT電柱標識⑤と近くの公民館の名称⑥です。

その二つのアイテムは案外と古い地名を知るにそのヒントとなります。また橋の名などもそうでした。

➆は⑥の近く。勿論住宅街です。

2024年

7月

19日

金

六栗陣屋址外観 石積みと門を拝見

梅雨明け宣言がされた昨日、雨天で先延べになっていた作業いろいろの件、大いに捗りました。

1週間ほど前から毎年恒例の「クマゼミシャワー」も始まっていますのでその応援団のもと・・・。

7月の盂蘭盆法要が終了したこともあって、溜まりにたまった花ガラ3袋を地頭方の処理場へ持ち込みました。

その日の一番の課題は庫裏のちょっとした大工仕事。

まぁうまいこと納得できる仕事が出来ましたがこれも天候が安定していなくては出来ないですからね。

まだまだ宿題は残っていますので~というかそれは永遠に・・・といった感じ~この季節の天気を楽しみながらすごさせていただきます。

扨、先日は六栗城その他の記載があった幸田町の広報誌を送付いただいたこともあり、以前ブラついた六栗陣屋について。

こちらについては不確かということもあって外観のみ。また現在、民家となっていますのでズケズケと中に入ることはできません。

ということで門前までと外周の雰囲気を楽しませていただきました(場所はこちら)。

門は私が訪れた際は改修工事中。こちらの門は移築されたとも聞きますが立派な門構え。地所は少々の高台にあって何より周辺の石積みと外構、敷地の広さにも圧倒されます。

地名としては「山屋敷」なる名称で、何やらかつての遺構を物語っていてやはり木々に囲まれている様子が窺えます。

最後の2つは西側裏手側からの図。

内部には円墳らしきボタ山も窺えました。

自宅敷地内に古墳があったとしたら楽しいかも・・・

元は夏目一統の屋敷があったと推測しますが・・・

2024年

7月

18日

木

南御堂(難波別院)と実如展 竹箒に刺される?

当方奥方は気が向くと竹箒を持ち出して落葉を集めています。

先日はその作業中の奥方に見送られ外出。雑務をこなして寺に帰ると玄関前にその竹箒が「ブン投げられた」が如く放置されていました。

「無作法者め」とその様を訝しく思いつつそれを片づけてから庫裏に入ると・・・

奥方は「ヤラれた」と言いながら痛いだの痺れるだのと掌へのアルコール消毒の真っ最中。黒い毒針も抜いたと主張。

もう掃除はヤラない宣言まで。

竹箒に「穴が」開いていたというので私はピンときましたが、本来それ(タイワンタケクマバチ)は刺さないはず・・・。

余程腹が立ったのかそれともその穴に別の生き物が生息していたのか・・・1日経って痛みも腫れも消えたようですから勉強勉強・・・。

竹帚の握り部分には注意が必要ですね。

画像は先般送られてきた大阪は南御堂(難波別院)の紹介冊子の表紙と実如展のパンフ。

後者は名古屋の期限がある展示会ですから、私は既に諦めムード。実如さん(→Wikipedia)は蓮如さんの子でパンフにあるように顕如さんに繋がる本願寺の戦国期ドサクサを過ごした人ですね。

南後堂はご存知「御堂筋」名称の発祥の東本願寺真宗大谷派難波別院(→Wikipedia →サイト)。

こちらは期限がありませんのでいつかまた大阪主体のバス遠足で皆さんをお連れしようかと。

大阪の夜をほっつき歩くのも悪くない・・・

2024年

7月

17日

水

不相城址には「城」が建つ 蒲郡クラシックホテル

今、左腕、肘の擦り傷と腰の打撲の痛みが少々。

いつものパターンですが玄関でサンダルで躓いてぶっ飛んだからです。

家の中は素足ではありません。

スリッパでなくサンダル履きですがその「玄関+サンダル」の構成は私にとって鬼門となっているようです。

そしてそれはまず両手が塞がっている時ですね。

数ミリの段差に蹴躓いて宙を飛んだワケですが、その数秒の間

①このまま着地したら「ヤバいことになる・・・」ということ(頭の辺りに棚がありその上には色々な物が載っている)

②そして了見寺のご住職の災難の件(同じような状況)が同時に頭をよぎりました。

後頭部、首の部分からその棚の角に当たりましたが腰→腕→首の順番で倒れたため、肝心なその首の負傷に関してはセーフでした。

手に持っていたドライバードリル等も無事。

今回は・・・、イヤ「今回も」ツイていた・・・おかげさま。

今度転んだら・・・サンダル履き、やめよう・・・

それにしても風呂、トイレ、階段、玄関、庭・・・ヤバい場所とは・・・

まさに「自宅」。

何気ない日々の連続にリスクがありますね。

私など演台に上がって演説するワケでもありませんし。

扨、昨日の蒲郡の竹島の海岸を見下ろす山は地元では城山。

かつて不相城なる城があった場所ですね(場所はこちら)。

今は蒲郡クラシックホテルの敷地ですが、上がってみました。

まぁ、開削によってそれらしき遺構を想像できるものは・・・よくわかりません。

イメージとしては天守閣?を連想する建物はありますが。

この城址ホテルの概略はこちらのブログに詳しく記されていますのでご確認を。

尚、いつもの日本城郭大系には「蒲郡市竹島 不相鵜殿氏の居城。現蒲郡ホテル一帯が城址」と。

2024年

7月

16日

火

幸田町広報誌をいただく 六栗城址と明善寺 蒲郡

さすがに「天気 良くな~れ」は図々しいことかと思っていましたが昨日の法要もうまい具合に予想が外れて雨はまったくなし。それも陽射し付き。

この三連休の法要のうち雨傘が必要だったのは土曜の19時からの盂蘭盆会法要パート2のみでした。

昨日午前の法要はご納骨がありましたので、やきもきさせられましたが終わってみれば万事OK。

何せ事前の予報では「連休は大荒れ・・・」でしたからね。

例年は本堂正面左右にコンパクトな扇風機を置いていましたが「まだ大丈夫だろう」とその設置を怠っていたところ、昨日の法要で堂の中央近くに着座した施主が「汗が止まらなかった!!」とのご指摘。

大変申し訳なく思いました。反省。

お昼は直前にお斎のお誘いを受けましたのでマスクで隠れていた無精髭を慌てて剃ってからその会場に向かいました。

最近では滅多になくなった縁者多数集まる法要でした。

「お斎に同座するならマスクは初めから不要でした」とその言い訳をした次第。

扨、先日は二村氏よりお便りが。

抜粋して転記させていただくと・・・

「六栗城址の石碑は、岡崎市岩戸町の東照寺の栗木慶子住職が 夏目家の子孫の後裔という名目で出資されました。

石碑の周辺に芝生や草花を植えて、看板を作る作業が終わった後幸田町に史跡公園として寄付することに・・・」

また明善寺にいても宗教法人解散の件が追記されていました。

「夏目氏の一族で明善寺を知っている人には酷ですが時代に取り残されて再建は不可能」・・・

その件は私も代務寺院の件まで承知していました。そうなるといよいよあの本堂が解体されるのかと思いますがそれを想像するのは辛いことです。

そして「広報幸田」と三遠研機関紙「さんえん」86号を添付いただきました。

その幸田町発行の広報誌を眺めていると、幸田の立ち位置というものを再確認。

岡崎市と蒲郡市の間にあってどちらかといえば蒲郡との関係性を深く思いました。

私ども遠州人にとっては岡崎から南下するというのが幸田であり、どちらかというと蒲郡は行き易くないというイメージがありましたからその広報誌の内容は少々意外。

なによりも三河湾からの恩恵が期待できますから岡崎より蒲郡といった雰囲気が漂っていました。

とはいえ蒲郡にはかつて拙寺のバス遠足(藤原俊成像)にも訪れたり、上ノ郷城(またはこちら こちら こちら こちら こちら)などブラついたことを記していました。

かねてよりぼちぼちあの辺りにはお邪魔させていただいています。

画像は藤原俊成像と竹島の図。蒲郡クラシックホテルからの図

も。

2024年

7月

15日

月

相良灯ろう流しは今年8.15でお終い 富士市須津より

朝は雨。

午前10時からの法要でしたがしはらくして雨は完全に止んで、それだけでなく晴れ間まで広がりました。

とにかく墓参タイミングでの晴れは嬉しいことです。

午後からは富士市須津からのお客様。

午前中から平田寺→般若寺と廻ってから拙寺に立ち寄るというもので、史料館の長谷川氏がその三寺の案内人でした。

事前にその予定を聞いていたため、私は史跡研究会に新しく入会していただいたお二人に今後のこと(来年の繁忙?対応と会の存続)のために「研修と称して」同行させていただければ・・・と提案させていただいていました。

長谷川氏も了解していただいて当日を迎えたわけですが、お二人に加えて藤枝から会の先達、増田氏もいらしていました。

ただし増田氏は「こんなに暑いならもうムリ・・・」と。

相良はそれだけ晴れて陽射しが強かったということです。

来年は田沼意次の退場(大河ドラマ 失脚と城の廃却)が5~6月として・・・

「7月~8月の案内は(依頼は無いかも・・・)キツイのでヤメにしたい」という本音が出ていました。

さすがにツアーの依頼は先方次第ですからね。

番組の脚本もあってどこまで相良が引っ張られるかにもよります。よってどうなるかなど予想もできません。

あの元の神奈川県民としてとても懐かしいバスの装飾デザインを見て遠方からの来訪がわかるというもの。

こんなことが続くとすれば有難いことです。

墓参の御門徒さんから「一体何が始まったのだ・・・」と問われましたが。

尚、私は午前の法要の「声出し」でいっぱいいっぱい。

ということで午後の案内同座はパスさせていただきました。

そもそも私の口出しなどは不要ですし・・・

扨、恒例相良灯ろう流しの案内ポスターが届けられました。

その件、さすがに驚かされましたが「今年で最後になる」とのことでした。

ここ数年、雨にたたられるなどその苦労話は耳にしていましたが~準備と撤収は当然ながら降雨増水につき灯ろうの川面の設置や回収・・・~それは少々命がけチックであって「若さ」がなければできないこと。そして何より頭数が揃わなくなったといいます。

それらすべてが減り続けもはや継続困難と判断となったようです。先般相良高校生のボランティアが出ていてすこぶるその継続性に期待を持たせたのでしたが。

何事も衰微に抗いたくとも「人がいない」では仕方がないのでしょうね。

その「人がいない」という語を聞くと蓮如さんの御文を思い出します。

大経の「易往而無人」(往き易くして、人無し)」からですね。

御文は二帖七

「大経には易往而無人とこれを説かれたり

この文の意は 安心を取りて弥陀を一向にたのめば 浄土へは参り易けれども 信心をとる人稀なれば 浄土へは往き易くして人なしと言えるは この経文の意なり」

信心・・・とは私の「まことのこころ」ですが、あくまでも「私の・・・」である必要があります。

要は他者・・・教祖、エライ人、時に両親・兄弟縁者に強要されるものではないということ。

そしてそれは「(私自身がその思想、教義に) 納得できるかどうか」です。

よって、納得していないレベルで安楽浄土ばかりに目が向いている人が多いということを嘆いている段です。

今の変てこ集金宗教による各家庭崩壊の例はその個人を無視した「強制」(カネ出さないと地獄に堕ちる・・・みたいな)に問題があるのですが。

霊だなんだのの自分でも知るはずがないようなバカバカしいとしか思えない大層なヨタ話を並べ立てて老人や子供等気弱な立場の者を脅したてるところ、傍観しているだけで不快にさせます。それに納得できない方たちは早々にその件の悪だくみに気付いていただきたい・・・

私は実際にその不快を親戚から受けて縁を切らせていただきましたがね。関わるとロクなことがないので。

昨日は例の一本足のヤマバトがやってきました④。

きっと樹上から私の動向を監視しているのでしょうね。

ハトも昨日の陽射しは有難かったでしょう。

片足で立つのは疲労が激しいのか虫干しを兼ねてコンクリートの上にベタっと。

史跡研究会の皆さんが帰られたあと、彼のために準備してあるコーン主体の穀類を「お待たせ~」といいながら・・・

片足のハトなど自然界では淘汰される運命にあるのでしょうが、私は今のところ彼のスポンサーとして名乗りをあげています。

2024年

7月

14日

日

弥勒寺後堂 聖観音菩薩 平安後期 偏旁冠脚

午前10時からの盂蘭盆会法要の時間は予報通りの雨天にはならず、お日様まで顔を出してくれました。

雨傘ではなく日傘をさして来た方もいらしたほど。

しかし昼以降にはまとまった雨があり夜19時からの法要が終了するまで降り続いていました。

とにかく7月の盂蘭盆は無事終了です。今後8月の法要までは各家単発のご縁が土日中心に。

来週には梅雨明けといいますから気合を入れていきます。

昨日の私のお話は年々増えている認知症について。

テーマは「生老病死」の四苦のうち基本「おまかせ」することにはなりますが「老」についてだけ少々抗おうというものです。

認知症予備軍の軽度認知症がその後ろに控え、さらにその予備の予備として私が並ぶ図です。

寿命と健康寿命のギャップ~約10年~をゼロに近づけようとの試行、寝たきり状態にならずに寿命を全うするための方策を、昨日記した映画「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」の主人公の少年が発した

「何もしないでいるよりも(動いて) 失望した方がマシ」の

台詞を交えて話を進めました。

寝たきりになったり介護者の手が必要になってしまうには色々な原因があります。

脳溢血や大病を患ってのそれにはどうにもその事前対応は難しいでしょうがその他の主な要因といわれる①骨粗しょう症②筋力低下③認知症についてはそれは個人差というものがありましょうが、事前にその対策について念頭に生活すれば「健康」(ゼロに近づける)の維持は可能であると。

その①②③は関連していて後期高齢者ともなればその全部を患うなどの頻度は高くなります。そして①②は軽度であっても③認知症が主たる理由というものが多いということで、「認知症にならないために」頭と体のすべて、使わない部位がないよう心掛けた生活の推奨。

外を歩いて(筋肉を落とさない)会話(口を動かす)、食べる(栄養維持)、唾を飲み込む(誤嚥性肺炎対策)といったカンタンな習慣とそれらができないときはお内仏に向かい正信偈を声を出して拝読しよう、の推奨(口周りの筋肉鍛錬と唾の飲み込み訓練)でした。

扨、大盤振る舞い、重文系仏像接写OKの弥勒寺について記してきましたが一度は行って損がナイお寺。

これからそういうお寺が増えれば嬉しい限り。

ネット口コミ等全盛の時代そのお寺のやり方は方向性としては悪くないですね。

何人も警備員を配し撮影禁止という旧態依然の寺の考えを掲げ続けることが正解なのか考えさせられるところ大です。

昨日に続き弥勒寺後堂には今一つ平安後期作といわれる聖観音菩薩の立像があります。

無指定の様ですが、検証が進めば他の仏像たち同様にもっと陽の目を見るかも知れません。

私は次回訪問する際は重文の十一面観音の天冠の諸仏の一つづつを近接してみようかと。

また後堂の聖観音像の近くには別の十一面観音の諸仏だろうと思われる仏たちが並んでいました。

最後の画像は堂内に掛けられた画。

年号の安政の「政」について左右が上下に。

叔父の談、偏旁冠脚(へんぼうかんきゃく)の組み合わせの異体字とのこと。

「裡」→「裏」等もそれでむしろこちらは「裏」の方がメジャー立って使われるようになったもの。

2024年

7月

13日

土

弥勒寺後堂 釈迦涅槃図 理源大師 倶利伽羅龍王 三鈷

時折激しい雨。

湿気と蚊の襲来の中、奥方は本堂で盂蘭盆会の準備。

私は庫裏にてやるべきことを淡々と。

雨予報の盂蘭盆会法要となるようですが、お手柔らかにお願いしたいところです。

先日、映画「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」を視聴しました。

アスペルガー症候群の検査をし「不確実」と判定されたことがあるニューヨークの男の子があの9.11のビル崩壊で大好きだった父親を亡くすことをきっかけに多くの人たちとの出遭いと変化していく彼の思いについて綴られた小説が元ですね。

父の遺品の中から彼が偶然見つけた「鍵」がその映画のまさにkeyとなるアイテムになりますが彼は少しの手がかりを見つけてニューヨーク中をその開けるべき何かを求めて探し回ります。

結局その目的はやはり偶然に行き当たりますが自身の希望していた結末とは違いました。

映画のラストに彼が語った言葉に「何もしないでいるよりも(動いて) 失望した方がマシ」という言葉に私は合点しました。

私の目的や希望というものは叶えられるとは限らないし、むしろ挫折する方が多いでしょう。

しかし何も動くこともなく、手をこまねいて考えているだけならば時間が無駄。

スグにでも何かに着手し喩え目的の結果が失望に終わったとしても必ず得るものは有る・・・ということでしょうね。

彼にはたくさんの経験とたくさんの人々との出遭いと交流がありましたし儚くとも希望を持つことの大切さを示唆しているその言葉。特に母親との絆も・・・

しかしまた、何故にしてあのようなタイトルにしたのか・・・

扨、弥勒寺の堂内の諸仏(昨日)について記してきましたが、あの後堂~薬師如来の裏側~です。

あの寺は全部見せてくれて、すべて撮影可能というところがスゴイのです。

まず釈迦涅槃図の軸にどこから見ても睨まれている感漂う理源大師の軸に倶利伽羅龍王。

そして三鈷杵は真言の寺らしいグッズ。

子供のオモチャの如く見えます(失礼!!)が、その系統の寺などでは普通にお目にかかれるもの。

ただそのカタチの山だったからと三鈷寺などの名称もありました。

元は護身用の武器と聞きますが、今それは仏具。

自身の煩悩から護るという意味の様。

それでしたら私には無縁でしょう。

煩悩を抱えたまま念仏して往生すること・・・ただそれだけ。

2024年

7月

12日

金

ブラタモリ登場 弥勒寺の役行者+不動明王と曼荼羅

「降る降る予想」に反して当地は殆ど降らず。

一昨日の夕刻、カラカラに乾いた植木鉢の植物たちに「もうしばらく待って」と予報の雨を待ちました。

それが朝になっても降雨はナシで結局昨日の朝一番の仕事は水やりから。その後、多少のお湿りはありましたが、どちらかで言われているようなまとまった雨はありませんでした。

夕刻17時から開式の法要がありましたが、当初の「覚悟」はまったく不要。ただ堂内は暑いだけです。

うまいこと蚊の襲来もありませんでしたので終わってみれば良き7月の良き一日。

昨日来訪された方は元の牧之原市民。家伝来の茶畑を手放すことが決まってその所有権移転の下準備に来られたそう。

その金額を聞けばひっくり返りますよ。

素人には考えつかない数字。

「600~700坪ある」とその方が仰っていましたが金額は「1万円」ポッキリとのこと。

今、住宅地で5000円/坪を切るといわれていますが、茶畑だとその有様です。

農業委員会が転用について管理・監視してますから、特にその売買などうまいこといかないよう。

茶畑は茶畑・・・そんな面倒なことを言っているから放置茶畑の森ができるのです。

行政でも国でもその辺りのところ何とかできないものでしょうかね。

農家以外の一般市民が畑を開墾したり市が買い取って市民農園を作って区画を販売するなり・・・旧態依然の感覚、本当に腹が立つ。

扨、昨日記した弥勒寺の十一面観音の奥にあるのが役行者像。

私はあまり御縁のないものとして興味を向けないものではありますが、こちらを撮影させていただいたのは、こちらの堂内の諸仏数ある中、唯一NHK総合地上波に登場したことがあるからです。

それがブラタモリ(伊賀の地形と伊賀忍者の回)です。

要は伊賀忍者のルーツがこの像、役行者(役小角)-山岳修行者(修験道)-だったという推測からです。この像は古さ大きさとも周辺随一のものだからでしょうね。

山間部を我が庭の如く熟知し、またそのグループの情報伝達力に長けていそうなところ、まさしく忍びのルーツだったかも知れません。

その役行者像のお隣には不動明王とそのバックには曼荼羅が。

2024年

7月

11日

木

十一面観音の天冠台 + 持国天像 弥勒寺

朝の一瞬の間はお日さまの姿がありましたがしばらくして雲が張り出して以後ずっと怪しげな天気。

予報によれば15時には降りそうな感じ。よって14時目標で地頭方処理場に向かうことにしました。

満杯の花ガラ袋に雨水が溜まることは避けたいところですからね。

酷暑続きだったせいか墓参の方は少なかったようで、前回の雨続き以前のものも袋の底に「堆積」していました。

雨水にも浸ったようで腐食が進んでいて、もっと早く処理しなければならないレベルでした。

サボっていたことは反省しますが・・・地頭方まで行くのはなかなか面倒。ドラム缶に放り込んで燃やしてしまえばカンタンなのですが。

そして先般中日新聞にて牧之原市の宣伝紙面が登場したことについて記しましたが、数日前にはお世話になっている東京の代々木上原在住、富谷国民学校(学童集団疎開)の桑野龍輝氏より電話が。東京新聞を「見たよ~」と。

例の牧之原市り宣伝紙面は中日新聞と東京新聞の二社に入っていたことがわかりました。そちらにも驚かされましたが、ハリのある声の桑野氏は90歳、お元気そのものでした。

「今度また顔を出しま~す」には圧倒されました。

すると静岡の秋野氏からも同様の電話がありましたが、静波の笠原氏はその東京新聞を持参くださいました。

「何だってそれを?」と聞けば「うちはずっと東京新聞」と。

てっきりその新聞は東京だけと思いきや・・・

牧之原市、というか今回のそれにはスポンサー各ありますが、そういった新聞紙面に拙寺が登場させていただくこと、これまた僭越至極。

扨、先日の弥勒寺の重要文化財指定の聖観音菩薩に続いてもう一体の重文を。

聖観音菩薩の対にある感がありますがやはりそのお隣にはあの増長天に変わって持国天が侍ります。

高さ174cm。かつては彩色されていたという十一面観音菩薩でやはり平安時代後期の造立といいます。

船形光背も台座も例に漏れず後補です。

欲を言えば後ろからのそれを拝見したいものでしたが、天冠台の小仏を近接して拝めたことは嬉しい限り。

最後の画像は7月5日の東京新聞から。

2024年

7月

10日

水

新札拝見と散策相良海岸 海開きは7月12日

盂蘭盆会のこのシーズンは平日にも法要がぽつぽつ入ります。

昨日午前も法要がありました。

墓参のあと境内にはハイビスカスが咲きまくっていましたのでついつい花談義となりました。奥方から「ハイビスカスの先生」とバカにされているわけですが、それに気を良くしてのこと。

ちなみにハイビスカスは冬期の養生が大変ですから、そのバカバカしいほどの労力について指摘しているのでしょう。

ハイビスカスの生産農家としては今が売り時、そして適当に冬場に枯らしてもらってまた翌夏に購入してもらおうとの流れがあるとは思いますが、私は出来る限り彼らには生きてもらおうと腐心します。

花を咲かせたときの美しさに力強さそして彼らが夏を好むところがまたイイ。

何より彼らの良きところは生命の更新が挿し木でできるというところでしょうか。

冬の苦労ついでに今年は少し増やしてみようか・・・その辺りの増やし方講釈もそちらで。

施主が帰り際、1000円札を取り出して「記念にどうぞ~」と。

見ると先般発行された新札でした。テレビで見ることはあっても実物は初めて拝見しました。

戴くのでは申し訳ないので両替を・・・と申し出るとそれには及ばないとのことでした。

その方はこちらには5000円と1万円札があるとさらにその2枚を提示されました。

これから皆に「見せびらかすのだ」と仰っていましたので、それなら1000円札が無ければ不完全・・・。

私は3枚勢揃いを見せてあげてください・・・と携帯撮影のみということになりました。

昼食後は一昨日同様、昼寝。

一昨日はエアコンの部屋で寝たためか体調不全に陥ったため昨日はノーエアコンで。

やはり暑すぎたのか脳内も体も強烈なだるさ。

日没前に水やりをしますが、酷暑と言ってもやはり蚊の来襲がありました。あの羽音を聞くだけで刺されていなくとも体中が痒くなりますから、不快な連中です。

そして体調不良の際は海を見に行くに限ると相良海岸に向かいました。

一昨日の海難供養の法要に続いて連日になります。

久々歩いて気づいたこと。

1 砂浜はかなりキレイ。石ころゴロゴロも見られません。

2 風は涼しく昼寝をするならココ。デッキチェアーが欲しい。3 境内の超絶不快な思い(蚊)は絶対にありません。

②は日没の様。相良だとお日さまは海に沈みません。

海に沈む様は御前崎へ。③は樋尻川の河口。昨日はひょいっとばかりに飛び越えることができますが、日によっては川幅が広がっています。④たった1件となった海の家が見えます。

⑤は御前崎方向。まだ陽が差している場所がありました。

⑥は監視員待機所。今年は海難供養と海開きの日にちにタイムラグがあるのでした。

その事情については不詳です。

2024年

7月

09日

火

重文聖観音菩薩 +増長天 弥勒寺 はつかつを

7月8日は当家勝手に「那覇の日」。

語呂合わせですがハッピーディ、心身とも前向きとなる日。

昨日は朝から相良海岸の海の家へ。

昨日の法縁は相良仏教会御一同が揃う海難供養の日でそれ一つきりでした。

気楽なものですがさらに気分を良くしたのは、天気良好、静かにそして青く広がる駿河湾と微風。

思わず「サイコー サイコー」と沖縄の若者たちがはしゃぐように心の中で・・・

帰宅してしばらく御門徒さまより鰹の差し入れが。

勿論「はつがつを」。奥方と1本まるごとにも関わらず例の台詞「鰹は半分もらったよ」。

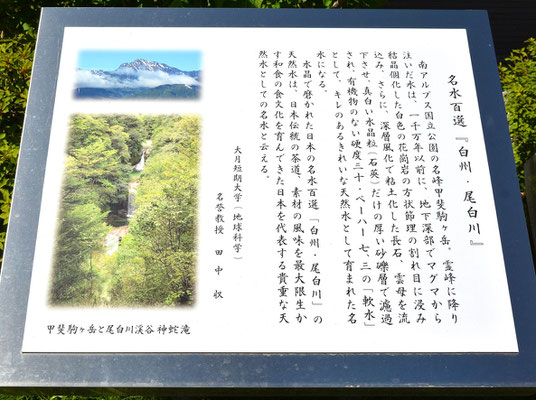

先般、「道の駅はくしゅう」の山口素堂の歌碑を記しましたが

これで本年の「初夏」の代表が揃いました。今といえば殆ど盛夏の感がありますが・・・

尚、ホトトギスは夜更かしして外で耳を澄ませば聞こえてきますし、朝の境内でその青葉は目に入ります。

そして夜間のテレビ番組、『大追跡グローバルヒストリー』は初見の事で楽しく視聴。少々お笑いを混ぜ込んでうざったいところがありますが。

ガスパル・フェルナンデスと福地蔵人(ルイス・デ・エンシオ)

ハンデ・パエスなるメキシコの人の名を知りましたが、前2者は日本人です。

特にフェルナンデスについては驚きでした。

彼のことを記す文書がメキシコに残っているということ。

そもそも彼は豊後生まれだったそう。

天正10年(信長の死)以降、一時的に戦乱状態に陥ったその地で村が襲われ、幼少の彼は誘拐され長崎の奴隷市場で売られたと。

それを仲介したのがイエズス会の神父だったというからこれまた驚きでした。

洗礼を受けさせスペイン系の名前に変更、彼を買った主とメキシコへ行ったというところまで。

彼がメキシコでどういう暮らしをしたかは不詳ですが、イエズス会はやはりヤバかった。

信長はその宗教を優遇しましたが、秀吉は毛嫌いし、家康は完全排除。

政治家が自らの利権の為にそれを活用すれば庶民が酷い目に堕ちることになりますね。

明智光秀、そして殿(家康)、感謝しても感謝しきれない。

日本人はバラバラになって世界中に散っていったかも。

もし信長が生き続けていれば、日本の農村、弱者は奴隷貿易の商材として海外に送られたことが継続していたかも知れません。

キリスト教を拒絶(禁教令)した江戸期の政策は一部に悲劇の歴史をもたらしましたが、ここで改めてそれに感謝しなくてはなりません。悪くなかったと。

イエズス会は洗礼とはいいながら人身売買によっての収益と彼らの国益に絡んでいたということ。おそろしや・・・

尚、福地蔵人は支倉常長の使節団の一員でメキシコで船を降りた

とのこと。

扨、昨日の弥勒寺の弥勒如来。その手前には重文指定の聖観音菩薩像があります。

高さは180㎝でスリム。平安後期の作と。

衣の彫りもリアルですが額の白毫は水晶が嵌め込まれています。やはり台座は後補です。

そのお隣が無指定ながら増長天像。

この大きいとはいえない堂内に大き目仏像が「一堂に会する」図は見事。

2024年

7月

08日

月

弥勒寺本来の本尊 弥勒如来 三重県指定文化財

午前の法要。昨日同様お内陣でのお勤めは体力を消耗しました。外陣で参拝着座の皆さんもさぞかしの苦痛を味わったことでしょう。

障子を開けて空気の流れを作っていましたが、内陣は燈明の関係で、閉鎖空間になります。

法要が終わってしばらくすると、静岡でまた新記録。40℃超えといいます。

一昨年だったかと思いますが、私は浜松でその数字に遭遇していますが、一言この地球はぶっ壊れはじめた感。

もう止まらないのでしょうね。

個人レベルではどうにもならない、後戻り不可に思える世界に突入してしまったのかも知れません。

仏たちも「しょうがないねぇ~」と腕組みしながらため息をついているところかも。

要は人間の「自業自得」。

やりたいことを自由にやってきたそのツケを未来の子供たちが支払っていく構図かもね。

一昔前には聞いたことも無かった「熱中症」の語が日々飛び交うようになり昨日も午後、境内で植木仕事をしていればお参りの方からその語をもって「お気をつけて・・・」と声を掛けられるようになりました。

私の場合は片手間お気楽仕事ですからそれに関しては別段大したことはありませんが・・・

冷蔵庫の冷茶をがぶのみして「平チャラだよ」などとニヤけていれば「お前が熱中症で死んだとしたら・・・みんなであざ笑う」(熱中症で倒れてみろ・・・)とのこと。

アレばっかりは自己の体調管理、人の忠告もありますがクールダウンする方法はいくらでもあるはず。

年配者と子供はその自己判断がしにくいのでケアは必須ですがね。

一昨日は法要不参加の方について伺いましたがやはり熱中症だといいます。その方は若い男性でバイクのライダーですが、炎天下に(鎧の如く)ライダースーツにヘルメットで身を固めてのツーリング。体調異常に陥って家族にヘルプの電話を入れたそう。

バイクは近くのバイクショップに預かって頂いて帰宅、回復を待ったそうですが、今時バイク乗りもまた厳しいでしょうね。

私はどんなに蚊にヤラれようが半袖仕事ですが、昨日は蚊の襲来は軽微。思わず仕事が捗りました。

蚊奴らは酷暑が3日も続くと産卵と羽化の環境が急激に悪化するのでしょう。ざまぁみやがれ。花入れの水は熱湯化。

尚生花は1日もちません。奥方はそれに悲鳴をあげていました。

扨、弥勒寺の本来の寺の名の旧本尊という「弥勒如来」が昨日の薬師如来の脇にありました。

弥勒といえば兜率天とか弥勒浄土等本山御影堂門ほか他所いろいろな出会いを記していますが(最近では室生寺弥勒菩薩)、今度バス遠足で行く興福寺北円堂にも弥勒如来(鎌倉期140㎝)がありました。そちらは国宝指定です。

私も成瀬藤蔵正義の妻の名が「勒」さんだったこともあり親しみというものは湧きますが、その弥勒には一つ疑問が残ります。

散々私が出会ってきた弥勒菩薩、こちらでは「弥勒如来」となっています。

一説に違う仏であるとも言われますが、弥勒菩薩といえば半跏思惟像の姿が御馴染みですが製作年代が奈良時代以前と、いい時代が下って「如来」に昇格しているといった感じ。

弥勒信仰者にとって菩薩→如来は大いにその思入れから名称変更の件、「あとちょっと」・・・大いにわかるような気がします。

詳細は弥勒菩薩でググっていただければ。

昨日の薬師如来といいこの弥勒如来といいそもそも台座が後補であり、慌てて移動した感が残ります。

正式に移設するとなれば、以前の須弥壇等、付属物一色を伴うものです。

やはり、信長勢襲来の際、慌てて仏像を逃がしたのかも。

こちらも127㎝と旧本尊だった威容を感じます。

仏像の身長の件多少の違いはあるものの今まで馴染んでいて寺の名にもなっている弥勒を脇にし、薬師如来を中央にして本尊とする意味も今一つわからないところ。

大概の弥勒のイメージは菩薩であること、格上の如来の登場で脇に追いやられた・・・などとも考えてしまいます。

また建立は平安後期から鎌倉初期ということですが、やはり三重県指定文化財になっています。背後には曼荼羅が掛けられています。

薬師如来も弥勒如来も台座や光背の不完全が国の指定にまでに至らない理由になっているのでしょうか。

2024年

7月

07日

日

弥勒寺という名でありながら本尊は薬師如来坐像

午前・午後のダブルヘッダーそして+お寺関係のネット会談。

息子はもっと大変、神奈川県中部+西部の法要のダブルに加えて横浜で通夜というから移動距離もさながら若くなければやっていけない。よくやるよって感じ。

最近、彼は仕事がナイということ、体が鈍るからということで夜間の仕分けのアルバイトに出向いていましたが、昨日に限っては本来の仕事が大忙しの様。

前向きに依頼された法要をこなして行く姿はまぁ天晴れということで。

ちなみに映画ミッション・インポッシブルの新しいバージョン(クリミア半島の地名セバストポリの名を覚えさせていただきました)の中でCIAのエージェントが上役から「郵便の仕分場に仕事を変えてやる」のような台詞がありましたが、彼は私と同じ、どんな仕事でも平チャラでやるようです。

プライドなど何の役にも立たないことを知っています。

その手の肉体単純労働系のお仕事の件、父も祖父も絶対にやらなかったものでした。

まぁこの仕分けの仕事が彼の初めて「人に使われる」仕事。

それにしても持つべきものは友(京都時代の学友)です。

その友人の超繁忙のお寺のお手伝いに出向いているワケですが(勿論先方のお寺の名前で)何事も経験です、先方から「もう結構です・・・」の宣告を受けていないということは今のところデカいポカはやらかしいていないということで。

扨、昨日の弥勒寺、私が来年のバス遠足の立ち寄り候補地に挙げる理由は、お堂内部の仏たちに驚かされたからですが、ただの

1コイン拝観料のお寺ではないということ。

何より堂内は写真撮影OKというところが驚き。

ありがちな権威あるお寺とは違うところですね。私が遠慮がちに遠目から撮影していると、「さぁさぁもっと前に」という具合に背中を押されます。

こういう機会に画像付きで宣伝されれば、お寺の存在が広がりますからね。カタいことばかり言っていてはダメです。

それにしても何故にしてこちらに、どちらの寺でも本尊クラスの仏像が見えるところは不思議です。

①信長の蹂躙に見舞われた地であって如何にして仏像たちが無

事だったのか。

②そもそも彼らはどこから来たのか(当初からのものではない?)

ですね。

信長との戦闘ではある程度の準備期間がありましたから事前に山の中に隠したことも考えられます。また仏像が元あった場所についてあの毛原廃寺(またはこちら)からという説がありますね。

それならば毛原廃寺が何故にして取り壊されたことなども疑問には残りますが、一応の説得力はあります。

画像は本尊の薬師如来坐像。

寺の名が弥勒寺なのに・・・の今一つの不思議があります。

台座と光背は後補とのことですがこれだけの大きさ(143㎝)の仏像で製作年代が平安後期、それでいて三重県指定文化財止まりの不可解。

当然に重文扱いとされてもいいような仏像ですからね。不思議だらけ。

薬壺に菊の紋、通常はここまで近づいての撮影はできませんからね。緊張してうまく撮れなかったことは反省点。

2024年

7月

06日

土

天正伊賀の乱 蹂躙された伊賀名張 再び弥勒寺

蚊対策をして境内作業少々。継続的にはヤル気がおきないような空気と蚊。

対策と言っても蚊取線香と防虫スプレーの塗布くらいで服装は半袖軽装。長袖など着る気にはなれません。

蚊どもから絶対に逃れることはできませんね。結構ヤラれました。靴下をもう少し長めのものにすれば良かったか、反省点。

奥方は法事用の生花のセッティングを本堂脇の水場で汗だくになって苦闘していたようですが、一時気が付けば10匹近い蚊が手足に取っついていたと。

蚊への耐性は結構強いようで天晴、文句を言うことは暑さのことだけ。

一番イラつくのは「生花のもちが悪い」ことだそうです。

スグしおれる・・・と。

私は境内で本堂正面左のメタセコイアの枝払い。数年ぶりの仕事でした。

本堂側に突出して屋根に接触している枝葉を取り除きました。

風が吹けば本堂の雨どいを壊しそうでした。

メタセは材が柔らかく伐りやすいこと、幹からの枝が段々と生えるためハシゴ要らずというのがイイですね。

私の腰ほどの高さで植木鉢にあったのが20年ほど前、成長が早いのもスゴイ。

午後、メールにて「中日新聞見た~」と。

息子が横浜にて法事があるとのことで寺に立ち寄ることになっていましたのでそれを購入してくるよう頼みました。

そこで初めてあの取材撮影がコレだったということを気が付いた次第。

2023ミスユニバースの宮崎莉緒氏が牧之原市を案内するという企画でした。滅多にないことですので寺の掲示板にしばらくの間、貼り付けておきます。

扨、先日記した名張の弥勒寺。

実は気の早い話ですが、その寺には友人の「奥の墓道」氏だけでなく来年のお寺の遠足のメインイベントにしたらどうかと検討しているところです。

ちなみに今年の目玉は奈良興福寺の南円堂の不空羂索観音ですが。

そこで、寺の近隣見回して「これじゃあ境内の駐車場まで観光バスが入れない・・・」と奥方が。

私は「適当に降りてあのくらい歩いてもらおう」と①。どうにかなりそう。

名張周辺には無数の城址があるというのが知られていますが、ツアーでそういった城を紹介することは絶対パス。

これまで戦国系の城・・・安土城・一乗谷・大坂城などの有名どころを回っていますが御一同の反応はイマイチで「むしろ辛い」の声もちらほら。

南禅寺の山門も、東本願寺の御影堂門も「下で待ってます」という声があがるほど。

しかしこのお寺なら歩いたとしても大した距離も高低差もなし。問題は堂内に興味を持っていただけるかですね。

名張に戦国期の城塞が比較的多いのは伊勢特有の群雄割拠の時代を経ていたからで、大きな大名の支配がなく、それでいて大小国人領主による均衡支配があったからなのでしょうが、その平穏は信長の台頭によって崩れ去る事になります。

われら真宗門徒たちの伊勢長島はじめ本願寺の対信長抗戦と同様でその支配を嫌った伊勢の旧領主と農民が反信長の旗印を掲げ立ち上がったのでした。

それを時期によって第一次から第三次の「天正伊賀の乱」と呼ばれているのですが、その当時の人々にとって伊勢そして名張は大層な悲惨な目に遭っていたのでした。

よってこの地区では信長を討ち取ってくれた明智光秀を讃えるという風習があったというくらいです。

そういうところからも私がこの地に興味を魅かれる理由になっていますが・・・。

再び弥勒寺本堂の外からの図。

②の概略図「西田原イラストマップ」には前回記したように春日神社の中心上から墓域を東西に分けていることがわかります。

⑦⑧は春日神社神殿になりますが、⑦の大きな石は古墳の天井を連想します。

古墳の材を神社に持ち込む例は散見できますからね。

⑩り石塔は新しめ、オリジナルでしょう。

⑪おそらくカヤの木か。堂前中央に屹立しています。

2024年

7月

05日

金

沖縄より暑い静岡 藤枝で沖縄を楽しむ

7月4日の昨日は完全オフ。

沖縄を彷彿させるような天気、空の青さはイマイチですが気温だけは彼の地をオーバー。

当初は大雨連続による排水溝詰まり箇所の対応と、本堂前に置いた石臼の掃除を。

その石臼はヒヨドリがやって来て水を飲んだり水浴びをしますので彼らのために清潔な水を・・・と。よく眺めると水面にボウフラの生息を確認しました。

夏場の水たまりの件改めてケアの必要を感じたところ。

やっつけてやりました(水を入れ替えるだけ)が、しばらくして強烈な蚊の襲来が。

ここに「敵がいる」のスイッチが入ったのでしょう。

彼ら(否 すべてメス)は炎天下でも平チャラの様。

それによってすべてのヤル気が失せました。

外仕事は念入りに蚊対策を行ってから・・・が鉄則ですね。

今年の蚊は例年より手強いように感じます。量が違うような。

沖縄チックな天候に気分が高揚、昼前に記録的な暑さ(39度超え)となった静岡(全国一位)ではなく、その快挙、フェーン現象の要因となった高草山の手前、藤枝へ向かいました。

そちらにあるS.Cのアーモンドとクルミの各大容量商品を仕入れるためです。

それらを食べ過ぎるとカロリー過多となりますが、最近は朝食後にそれぞれ10粒程度を食することを心がけています。

それら+魚油のカプセルというのが私のサプリメント。

偶然かもわかりませんがこの1年その習慣を続けたせいか、肝臓の数値が改善されたことに気を良くしています。

帰りに藤枝法務局裏の沖縄ショップに立ち寄ってソーキ蕎麦&タコライスを注文、奥方と半々で。グァバジュースも付けました。

メニューにタコスがあれば更にgoodなのですが久々沖縄の味、懐かしさを憶え満足。

またサーターアンダギーを購入。

それはどちらかの店の催事などで販売されることがありますが、大抵は外す品になります。

しかしこちらの店のそれは絶品です。

ちょうど出来立ての品だったこともあり、サックリふわっとした感触が最高。

土日には黒糖バージョンもあるそうですが、私どもはそれは無理。

「奥の墓道」氏はそういった沖縄ならではの品には興味がないそう。藤枝で合流しそちらに・・・と誘うも当地に来たら掛川の道の駅のラーメンととろろ飯を所望と。

尚、コロナ回復中にある彼はコンビニに行ってついついあれこれ商品を触っては戻し触っては戻し・・・したことを懺悔していました。

ああ恐ろしや。

そんなところなのでしょうね、感染源は・・・

④は私の特製ナッツセット。

開封の際、袋のアルコール消毒は必須事項。

2024年

7月

04日

木

ここまでくると殆ど奈良 名張西田原 弥勒寺

盂蘭盆シーズン突入で昨日も法要がありました。

午後になってから気温上昇、奥方が「気分が悪い」と言い出しました。

拙寺の庫裏は午後から夕方にかけて直射を浴びますので家の中が30℃を超えることはいつものこと。

退避所として居間のエアコンをオンにしていますが、本堂やら家の中を忙しく動いていれば脳みそが沸騰することもあるでしょう。頭痛の痛み止めを飲んでぶっ倒れていました。

熱中症になった?のは、私が寒いから、と言いながらエアコンのスイッチをOFFにしたことが原因とのこと。

私は午後は境内に出て、松の剪定をしていましたが・・・暑さよりも痒さが耐えきれない・・・

昨日はいいニュースがありました。

旧優生保護法のもと不妊手術を強制された方たちの救済の手が確定したこと。

被害者認定がされたということでしょう、憲法違反として最高裁大法廷が国に賠償を命じたというニュース。

あれは無茶苦茶でひど過ぎるデタラメ人権無視の法で、どちらの国から見ても後進国のイメージと大恥を曝すものでしたが、ようやくこれで一件落着。

とはいえ、その法により強制施術された方たちの権利や希望というものは元には戻せません。本当に恥ずかしい法でした。

国会のお偉いさんの声、「老人は早く死んでくれ」の如くの弁があったことを適宜拙ブログで記していますが、基本的にそれと同じ発想でしょう。

その法の大義とは

「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ですからね、ふざけた法律ですよ。決めたヤツは何様だよ・・・と思いますがそれは議員立法ですから国会議員の発想なのでした。

現状の国会議員こそ「不良な子孫」の方々勢ぞろいがあるのでは・・・

よって国会議員どもは自分らの責任を認めるワケにいかないというプライドからこれまで難癖(時効・・・除斥期間)を付けて被害者救済を拒絶してきたのでした。

一番の問題(恥)はその失策について早々に認めて、謝罪し、補償に対して時効を理由に手をこまねいていたこと。要は政治なのですね。

判決によって首相がここぞとばかりに出てきて謝罪の弁を述べていましたが、腹が立ちますね。「私が主導して・・・」の様でしたし。真面目にやって欲しいものです。

ギインさんたちは裏金と機密費とやらで左うちわの様を謳歌していたのですから。

いずれも「どうせ自分の腹は痛まない・・・」ということ、こうなったら国からしっかりと賠償請求してくださいな。

あと、お国が時効を振りかざしたことに思うこと。

バレたらそれなりの咎(税務署からの指摘、刑事告発)の件覚悟が必要ですが、相続税も贈与税も時効があったはず。各お調べください。

こっそりうまくやり遂げることはできるでしょう。

バレたら「知りませんでした~」でごめんなさい。

川崎重工の脱税についてやはりその発覚のニュースがありましたが、国税庁の追い込みの成果と聞きます。

まぁそちらにターゲットとされればおしまいです。

個人のそれとはスケールがちがいますがね。川重は十数億円。

ただし一応記しますが脱法行為はイケません。

それをヤレとは言っていませんからね。

お国の脱法行為や大企業のインチキに対して「それなら」と物を申しただけでございます。

扨、三河の地について多くの素材(画像)を抱えていますが少々そちらから離れることにします。案外と一般的興味から外れることもありましょう。

もっともこのブログは「フツーで一般的である」とはいえないでしょうが。

基本「ハカ、テラ、シロ」に着目してそれもいわゆる観光的華やかなものを期待するには及びません。

そして今、コロナ療養中の「奥の墓道」氏を次回連れて紹介したいと考えている場があります。

彼ほどになると、フツーのハカ・テラ・シロでは喜んでくれませんので、私の抽斗の中から毎回、コレならばというものを選択するわけです。

あくまでも私のスケジュール重視での計画、時間がとれない場合は毎度「高天神城と小笠山砦」というのはお決まりコースではありますが。

その第一候補が名張の西田原の弥勒寺。奈良方向に向かうならこちらに寄ってから・・・というのも絶妙な場所になります。

彼に以前その「名張」と言えば「あの、毒ブドウ酒事件の?」と返ってきましたがビンゴ!!です。

あの事件も極めて冤罪がプンプン漂うものでした。

それはともかくとして、その弥勒寺は極めて奈良に近い三重県というところ、あまりお気軽な地ではないというところが難点。日帰りとなると勿体ない。

そのまま奈良方向へ・・・という欲も出てくる地ですからね。

決して大きくない真言のお寺ですが彼を連れ出して後悔はさせないに決まっているお楽しみがあります(場所はこちら)。

以前、当家奥方に同行してもらったことがありましたが、あの色々小言の多い奥方からもその印象について〇印を戴いているほどです。

シロとハカとは違ってテラについては「後学心」が働くこともありましょうが。

あの時は朝8時頃の到着で、まだお寺の本堂は閉まっていました。

そもそもこのお寺は「田原氏城」(日本城郭大系 「丘端に見張り台・切込平地が残る」)と同地になりますので、田原氏城館址と言われる③背後の竹藪は「帯同者」の顔色をうかがいながらパス。詰めの城を推測できる寺の背後の山、西田原ふるさと公園を散策することにしました⑥⑦⑧。 ⑥は本堂背後より。

大した高さはありませんが、遠く名張中心部をうかがうことができました。

きっとどちらかに城として機能したであろう遺構があるに違いないとは思いましたが、見たものすべて「こじつけ」に近そうな起伏の数々、確信には至りませんでした。

⑤は本堂に隣接する秋葉神社。

この神社への地元崇敬は厚く、社殿から見た平地を中心に墓地は存在しないとのこと。「穢れ」としたそれを左右の山地に配したといいます。神殿から墓が見えてはイケないというものか。

しかしそれが強く求められた時代以前の墓石たちは境内に集められています。背後の田原氏城址に関わる人たちの墓塔でしょうか。

①は本堂開扉後、拝観料500円を受付にした際、頂戴したもの。

私には不要のものではありますが、拝観者への配慮は満点。

お菓子も頂きました。

2024年

7月

03日

水

深溝松平家東御廟 墓塔内部図 本光寺

「コロナになった」と連絡してきた友人「奥の墓道」氏は熱も下がり気味(37℃代)で「ラーメンを喰いに行きたい」と。

私はニヤッとして「元気になったということで目出度し・・・」

「ラーメン屋で感染させられたのだから・・・いいんじゃね」。

それよりその塩分の多そうなものを毎度食する方が体に悪そうですがね。

今やコロナは殆ど風邪と変わらない軽度な病と化したよう。

ヒトにそのウィルスに対する「抗う力」が培われたということですね。

しかしながら、私はそれを他者に感染させたり、自身その辛い思いをするのはイヤです。

人混みは避けアルコールと手洗いの習慣は継続します。

今回の彼のラーメン屋での感染(まず確定的)、その環境からある意味それは分かるような気がします。

また、そこいらじゅうに未だウィルスが浮遊していること、大いに教わった次第。

1週間も自宅でじっとしていられるか・・・無理も無いことでしょう。

扨、深溝の本光寺墓所のあの荒れた図(昨日)はおそらく現在は復活している可能性が高いでしょうね。いやそうあって欲しい。

あの時以来それを確認のために歩いていませんから不詳です。

各地を襲っている天変地異の報ですが、昨日は米原伊吹地区の土砂崩れについてありましたね。あの辺りには地理的に伊吹山の麓とあって崩壊がありうる場。土砂に揉まれる遺構があっても不思議ではありません。

金沢から能登半島にかけての地震被災地もそうですが、墓域に石垣の類、特に私の歩いた地域のそれらの「安否」について気持ちが動きます。当然ながらその手の情報は殆ど入ってきませんからむね。

人の命が最優先であるがため、かつ依然崩壊した街区の残材ガラがそのままになっているくらいで地元にはそれらに気を配る余裕など無いでしょうし、むしろ「そっちかよぉ~」と怒られそうな題材ですからね。

しかし、半年経ってあの様は「いったい何?」を感じます。

まったくといって撤去が進んでいない状況・・・国のヤル気の無さを感じます。台湾は1週間余りで撤去完了といいます。

僻地だから・・・という理由がありますが、それなら私どもも住まう場所は僻地のうち。

いわゆる見殺しの様。

国の助けはナイとみておいた方がいいようです。ある意味そこに今後住むことなくどこか集団移住を促しているようにも感じます。

画像は昨日同様本光寺東御廟から。

たくさんの同じような墓塔が並びますが割愛。まったく同じような社殿型石塔でした。

石塔の墓塔構造図等は近くの資料館にて。

2024年

7月

02日

火

深溝松平家墓所崩壊の現場 本光寺東御廟

「ツイてない」連発の6月が終わってひと安心。昨日からうれしい7月入りです。あとは梅雨明けを待つのみですね。

月曜でしたが法要がありました。

ご納骨がありましたから、前夜からの降雨には閉口させられました。特に開式時には雷まで。

「おいおい、7月だぞ」と呟きながら本堂へ入ったほどでした。

7月は私にとって一言「ハッピー」連続の月であると以前から脳内刷り込んでいますからね。ちなみに私は当月生まれです。

その「ツイてない」はかなり以前テレビ放映で視聴した映画「デリンジャー」の最期の台詞「今日はツイてねぇぜ」の場面を脳裏に浮かべながら・・・というのが流儀。

「奥の墓道」氏とともに、その件、事あるごとに面白がって吐き散らかしたことを思い出します。

銃弾を受けて殺される直前の言葉でしたが、ツキ・・・自分の死を運・不運の偶然の事で茶化したことを面白がったわけです。

よ~く考えれば私どもも死んで行く身であることは同じこと。

ちょっとした自然現象に運だ不運だボヤくだけノー天気のお花畑といったところ、それはデリンジャーと殆ど同じ。

ところが法要が終了したころは何故か、雨は止み、納骨の時間には僅かながら陽光が差すほど。参列者一同大歓びの様。

施主の奥さんは納骨時の為に合羽を用意するか悩んだほどで、施主は「眠れなかった」と仰っていました。

法要終了後しばらくして再び雨が降りだしました。

なんとナイスなタイミング、奥方には「7月だからね」とニッコリ。

私にとって7月こそポジティブに動く月なのです。嬉しい事楽しい事溢れる月と・・・

ところが8月生まれの「奥の墓道」氏は「ツイてない」ようでした。

前日に友人とラーメン屋に立ち寄っていたそうですが、夜間、窓を開けたまま寝込んだところ朝、頭痛と熱、風邪の症状が出たと。

近くの医院に駆け込むと鼻の穴に検査用綿棒を突っ込まれてグリグリ、数分待つと「ハイ、コロナね~」との診断結果。

一週間の自宅待機だそうですが、案外と初診料は安く、処方薬込みで3630円。まぁ余計な出費ですがね。

何より頭痛・熱・のどの痛みと咳と付き合わなくてはなりませんし自宅軟禁は辛い。

誕生月の前の月は心身機会とも不調を来す・・・これは我らのジンクス。

またそのコロナ繁盛の現実を身近な人の罹患を耳にして今後とも外出と法事はマスク必携、を確認した次第です。

折角のラッキーJulyが台無しになりますからね。

そして彼とラーメン屋に行った友人とやら、「レンゲ」を共有したことからか気の毒にも今「頭痛が・・・」と言っているそう。

コロナウィルスがまだまだ市中にウヨウヨしている感じがしますね。

彼の弁「眠りが浅く睡眠不足が続いていたため免疫、抵抗力が低下していた」と。なるほど・・・

「食べて充分眠る」健康の秘訣。

ただし運不運はありますがね。

要はタイミング、チャンスといった部類です。

扨、昨日の深溝松平西御廟は数年前の図ですが本日も続けて。

あの時の墓域の荒れ具合は目を覆わんばかりでしたね。

スポンサーが居ないとこうにもなるものか・・・まぁお国の支援の目もありそうですから、ゆっくりと復元していただきたいものです。本堂にも修繕の職人が入っていました。

寺の維持に経費がかかることは承知していますが私どもとは「スケールが違う」という感。

昨日は本光寺の駐車場の画像を入れましたが、駐車スペースの脇に駐車代金徴収依頼の掲示がありました。

観光のお寺ではない宗旨の寺で「そこまで・・・」とため息をつきましたがやはり微々たるものでもその積み重ねと大変の告知はすべきですね。

勿論協力しましたが。

最期の2つは深溝松平六代の松平忠房とその正室永春院殿(鍋島勝茂の娘)の墓。

また参道等、三河で散見される石材が敷き詰められています。

2024年

7月

01日

月

島原藩主深溝松平家墓所 本光寺東御廟

先週末の土曜日に史跡研究会の会合がありました。

史料館2階のホールで「静波太鼓」なる披露があったようで、いつもとは全く違う空気が漂っていました。

聞けば恒例の中国国際交流、100人弱のそちらからのお客さんがいるとのこと。その書道作品の展示会があったよう。

それだけの人達を中国発の飛行機で捌けなかったのか、数人のお偉いさん方は静岡空港、残りの大部分はセントレアだといいますから、結構な不便を思います。

まぁそれとは別に、歓迎会、お土産屋(ドラッグストアは欠かせないそう)宿泊先、その大挙によって潤う企業があったようです。

牧之原市にカネを落してもらう、大いに結構ですが、殆どの市民には関係なし。

まぁ大河ドラマで田沼がクローズアップされたとしても「どうでもイイ」・・・なる方々、大勢の如く、何事も「無関心」はつきものです。

以前から言われていますが旧榛原町と旧相良町の方たちの思考濃淡の件もしかり。その田沼の件、旧榛原町の人達は「まったく関係なし」のスタンスであること微妙に感じますね。

10万人の受入れ(市長)を目論む役所上層部の思い入れとは裏腹に末端職員には伝わっていないよう。職員とはいっても派遣の方もたくさんいるようで。

観光客受け入れのために役所の駐車場を空けさせるため頭を痛めていることは聞いています。

退去したスルガ銀行の跡地を代替地に・・・という案もあったそうですが「遠すぎる」との役場職員の反対の声が出たと。

そりゃそうでしょう遅刻ギリ、1分2分を争ってすっ飛んで来る輩(昨日)からすればたまったものではないでしょうね。

そういう皆さんからは「大河大迷惑、イラネ!!」の心境も少なからずあるようで。

そういうこともあって前哨戦ながら今一つ盛り上がりに欠けると感じさせるのですね。

まぁ、折角のチャンスなのですから、あとから後悔しないよう楽しみたいものです。一部の人達を除いて・・・ですが。

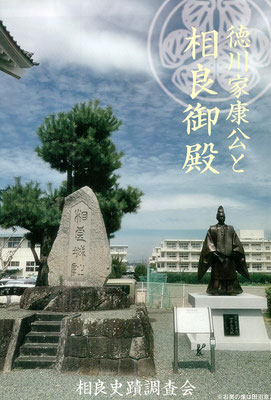

扨、本光寺には西御廟と東御廟との2カ所に墓域がありますが、これまで拙ブログにて記してきたのが西御廟。

そしてその東御廟には他の島原藩主深溝松平家代々藩主たちの墓が揃います。

数基のそのタイプの墓標が西御廟にも見られましたが東御廟はまさに特異なあのカタチが勢ぞろい。

そしてまた島原、江戸で没した藩主を船で三河湾経由で搬送、こちらの先祖同族の集まる地に埋葬したという代々固く守られていた掟の如く決まり事は天晴。

仕事量かつ、経費莫大出費の歴史を感じます。現在であってもそれはできないことですからね。

墓域前には何故かオーソドックスな五輪塔が。

天妙院殿十三代夫人に俊光院殿十五代夫人とあります。

こちらへの途上、山門が設けられていますが曹洞宗のお寺らしく毎度恒例、結界の石標(不許葷酒入山門)が「お前は入るな!!」を主張していました。

2024年

6月

30日

日

漢方医→蘭方医 新宮凉庭(鬼國)十五則 成瀬大域

一昨晩の横殴りの雨(雷鳴付き)には本堂と雨漏りの常習箇所見回りチェックに向ったほど。

翌日は何事もなかったように静かな朝を迎えました。

私は本堂で法要、息子は葬儀式と法務の分担。

彼は朝7時には庫裏を出ていました。

私どもは以前の寝坊して遅刻ギリギリで校門を潜っていた姿が頭にありますので信じられない、奇跡でも起こったような衝撃を感じます。

それにしても早すぎやしないかとも思いますが、余裕を以て事に当たる・・・など良き心構えで感心。

「遅刻寸前」といえば役場職員の自家用車運行のマナーたるや「最低」だといいます。朝のその時間は「とまれ」を無視したり交通違反の連続「危なっかしくて仕方ない・・・」とのこと。

榛原系の通勤は150号線を嫌うため原超え平田寺コースを使うためそのコース上に住まう人たちはその辺りの件、承知しているとのこと。

私どもの住まう場所は役場が近くともその逆側ですから「それ」を感じた事はありませんでした。

もっともその時間帯に車でうろつくことはまずないですからね。

まずは役場のお偉いさん方に忠告すべきですね。

それでもダメなら警察のご指導。しかしその時間は取り締まらないのでしょう。嫌な世の中。

普段は一般市民をバシバシ取り締まるクセに。

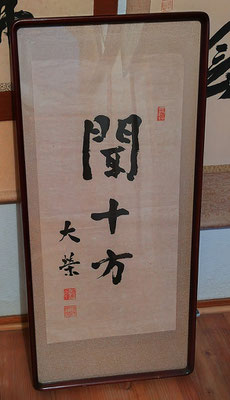

扨、当家に関わりのあった成瀬大域の書があります。

漢方医から蘭方医となった新宮凉庭(鬼國)の「医」の心得を記したもので、江戸期の医師ではあるものの現在にも通じるところがありました。またその頃の医者という者の気概を感じます。

書としては「以(って)」の韻を15回、要は4文字熟語的語彙の連続で面白味のあるものです。成瀬はその「心得」になるほど・・・を思ったからこそそれを記したのでしょう。

その「以って」の次の語を深く読み込めばだいたいのところは了解できますが、最後の「富人以方」の「方」については叔父と

解釈が分かれました。

私は江戸期の医師-小島蕉園の如く貧者からおカネを取らない「善なる医」というものを連想しますので金持ちは「放」、いわゆる片手間に置いておけ・・・の感じ。

お金持ちは自身で対応できる・・・というところ。

叔父はその「方」の件「処方」の意が近いと。

医師だけにそれは当然にありうるところですがその「処方」に関しては5つ目に登場していますからね。

こういった文言並べで同じ字、意を同居させることはあまりないでしょうから私は「放」と考えたのですが。

そうであった方が江戸時代ならではの医師のあり方らしくて嬉しく思います。

またその直前の「貧人以恵」に対しての語としても・・・

切脈以静 望色以明 聴問以詳 繹因以遠 處方以簡

製薬以潔 行術以捷 飯食以節 説諭以和 容貌以荘

婦女以禮 貴人以恭 愚人以訓 貧人以恵 富人以方

右新宮鬼國先生語為醫十五則 賜硯堂温 書

③画像。

昨日は健康のための医と食を旗印に業績を伸ばしてきた小林製薬の暗部露呈のニュースの件について触れました。

こちらの軸には「製薬以潔」「行術以捷」とありました。

彼の社は「不潔」と「遅滞」(捷とは逆)でしたね。

2024年

6月

29日

土

本光寺西御廟所 その他の墓塔累々

梅雨らしい一日。

雨の激しく降る場面もあってまたテレビから浜松から始まって駿遠各所の河川増水について報じられていました。

拙寺には2件ほど「相良はどうよ」とご心配いただく連絡がありましたが、拙寺限定ですが雨漏りもなく、安泰ではありました。

土曜日の葬儀は副住職に導師を頼んでいます。

勿論先方ご家族には了解済みです。

以前から承っていた法要と重なってしまったためですが、通夜式とセットにした方が良策と思い彼には昨日の夕刻から先方の会場へ向かってもらいました。私は自宅待機です。

奥方は、先方から連絡が来ないということは「ちゃんと時間には現場には到着しているんだろ」と。

私の心配はそこではないのですがねぇ。

これまで私のスケジュールによって先方には先のべを了承していただいていたのですが彼の登場により先方の希望が通りやすくなったということです。

夏場の繰り延べの場合、余計な管理経費が跳ね上がりますからそれを考えれば早い対応は悪くないことかと。

彼には彼のヤリ方がありますので私がとやかく言うことはできませんが、聞けば時間は60分かけたとのこと。

私の場合は「35分」というのが目安ですが、「どうするとそうなる?」と問えば「+阿弥陀経も」と小経の早読みを加えたとのことでした。

阿弥陀経の間にご焼香いただくパターンですね。

最近はとかく坊さんの「手抜き?」を思わせる場面を指摘されることが多くなっているご時節だけに、それなら素晴らしい~と安心させられた次第。

先代住職も私も正信偈1本でしたから。

これからは「若い方がイイ」との声があがりそう。

そうあればまた嬉しい限りですね。

彼が拙寺の代表として地元の葬儀式に出仕するのは本年三回目となりました。

中学の部活のあとに通夜に私の脇僧として出仕させ、居眠りの様を後ろから施主に見破られて苦言を呈されたことなどが思いだされますがその件時間の経過もそうですがウソのようでもあります。

肝が据わっているというか本来のバカなのか・・・驚かされます。

ただし浮かれるのはまだ早い。後から施主に「実は・・・」などとぶっちゃけられることもあり得ますからね。おかげさまで前二回は何事もありませんでしたが。

そもそも通夜も葬儀も「いつもの住職でなくて若いのが来る・・・」ともなれば「そんなら、いっちょ 見てこよう」という興味津々も出てくるかも。

人の、まだ見ぬ新たなものを見届けようといった好奇心、注目のプレッシャーもあること不思議ではないのですが・・・。

昨日は早い時間に出立し、のほほんとした顔で帰宅していました。

尚、最近は当流坊さんの正信偈「5倍速10倍速」などと揶揄(特に正信偈を熟知している方から )する声が聞こえてくることがある中、各通夜式付随+阿弥陀経+正信偈1倍速+法話で60分みっちりの時間は、あまりないような。

10分・15分の通夜などもあるようですから。

いつも驚かされている私ですが、昨日は息子のそれよりも、気象のことよりもより驚かされたのが例の小林製薬の不祥事の件。

3月頃に発覚した紅麴サプリメント製品に青かびが混入し死者が出たというそれですが、「実は・・・」とい具合に死者は当初の5人ではなくてあらたに「79人いました」正信偈(因果関係確定が76人)との報道があったこと。

どう考えても、その加害について会社としては表に出したくなかったというところが見えてきますが、「そんなんでいいのかよ」と感じさせられます。

だいたい製品に青かびが混ざるなどということは普通に考えてもあり得ないことです。管理が杜撰でいい加減、当初は「なんて汚ねぇ環境だったろう」と感じるばかりでしたが、企業としても失格の烙印を押すことになりそうです。

あまりにもお粗末な製造ラインであったことが推測できましたが、1度の失策は許されても失策を秘匿しようという意図が発覚したとなればその行く末は退場しかありませんね。

あれだけの企業(「大手」を錯覚していたのですが)がその劣悪製品を製造しその失敗への対応がその隠蔽体質であるならば日本の他の企業のいろいろも信用の失墜をさせることになります。

私はあの会社の商品を購入、使用したことはありませんが(どうも胡散臭い!! ) 、この様を見させられていると危なっかしくてサプリメントというもの全体についてリスクを思いました。

私はただ一つ、魚油のカプセルは毎日飲んでいますが、ちょっとばかり不安にさせられますね。数年続けていて特に悪い状態にはありませんが。

80人近くの人たちの命を奪っておいて、「健康産業」を標することはもはやできないでしょうね。言い換えればそれを「殺人」というのかも。

今後の補償とペナルティはどうなるのでしょう。

ご遺族には申し訳ありませんがそちらの方に興味が移ってしまいます。

まぁ会社の信用が丸潰れということは確かですね。

商社に買収されたあのビックリモーターと同様の途を辿るのでしょうがリスク管理とその対応がまるでなっていませんでした。去るべくして去る。

厳しいですがそこまで考えてしまいます。

扨、本光寺墓域のいろいろ(昨日)を記しましたがこれまでの墓域は境内の西側の墓域(西御廟所)です。

そちらには掲示板のない、深溝松平一統のものと思われる墓塔がたくさん建ちます。

卵塔の数々から各時代寺院主催者(坊さん)たちの墓も同座しているのでしょう。

2024年

6月

28日

金

21歳逝去松平好房 孔子廟 接道義務の不可解ボヤキ

またもや好天。

午前は庫裏にて事務仕事の日。

盂蘭盆法要も近いですからね。

そして会館新築工事の件、最新の図面をお持ちいただいて最終吟味。変更した建築士の方です。

これから業者選定を行って見積額を算出するとのこと。

贅沢品の使用は無いので見積もりで予算オーバーとなったら「面積縮小」で対応するしかないとのことでした。

それもこれも材料費高騰の今までまともに工事進捗がなかったためですからね。腹も立ってきます。

それでいてまともな活動をしていなかった前任の建築士からの請求が大枚であったとしたら・・・ゴネる・・・腹を決めています。

この建設に関しては私はあまり口を出さないようにしていますが、一応この敷地の管理者として解決していかなければならない数々の問題がありました。

まだまだこれからもあるでしょうが。

特に今回の件、ボヤきたくなるほど不満はたくさんありますが、その中で一番にこの世の中のバカバカしくなるほど「無力」を感じずにはいられない事を少々。

それが家屋の新築工事でどなたもがその法令について耳にする「接道義務」(建築基準法)についてです。

コレは建築物には当たり前のことで宅建主任者である私も「そんなことは百も承知」といったところ。

それは「建物は道路に2m以上接していなければならない」という法律です。元は消防車が入れないと困ることからですね。

前任の建築士からも大工さんからもそんな話はまったく指摘はありませんでした(第42条第2項道路のセットバック要件)が今回の会館新築工事はあらためて「できません」とのお達しがありました。

「念のため」と建築士が牧之原市の都市住宅課(住宅政策係長)と静岡県島田土木事務所(建築住宅課)にあたったことから判明したのでした。

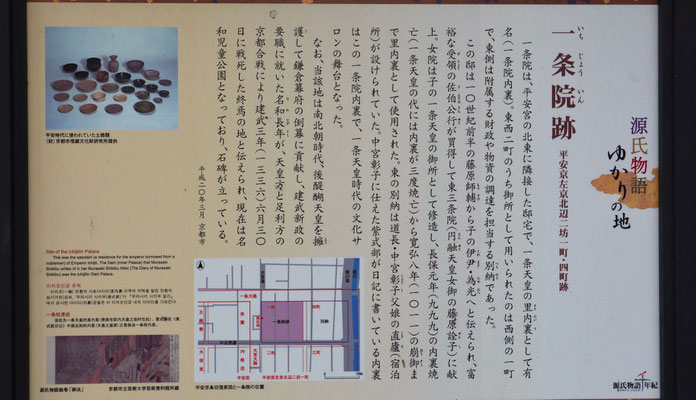

「まさか」と愕然とさせられましたが要は拙寺門前の道路は法令上の「道路ではない」ということです(④画像赤い部分)。

その「道路」に門の間口は2m以上接続していますが。

「道路に接していない」を理由に家は建てられないというのがその法令ですが、その道路として認められない主たる理由は、その道は寺と墓地の間の通路であって一般的家屋が不在ということが主たる理由。

それでいて北側斜線規制では墓地であっても考慮しなくてはなりませんからね。

それより幅員狭小の元の樋尻川を覆った北東側の道が「道路」認定されていました。尚、市の避難経路としてその「道路」ではないその赤い道が経路指定されているという変てこな現実もあります。

祖父の代の会館建築の際にラクに通っていたはずのその法令が今回はダメの判断。

古い寺社であり文化財という切り口もそれは本堂が指定されているだけで「境内全体ではない」を理由に却下されました。

奥方は来年の大河ドラマを視た観光客が「大挙する」(市長さん談・・・)ということからその客用外トイレの建築を急がせています。よって「無茶いいやがる!!」と憤懣やるかたなし。

先般も外用トイレが間に合わないことを考えて・・・庫裏の客用トイレを改修したばかりでした。

市のあれこれ協力することなど「ヤル気ナシ」のどうにでもなれ~(ケツをまくってやれ~)の感情も湧きあがりましたが、まぁ史料館教育関係部署と道路都市計画関係者ではそもそも畑違いですからね。

お役人の「ただの嫌がらせ」と解釈し、解決策の採用を受諾しました。

解決策の選択肢2題。

①会館に隣接する他家所有地を一時的に借地登記して道路隣接の件をカムフラージュ。検査通過で元に戻す。

②南西側の道路(緑色)をみなし採用し(そこならできるらしい)

尚且つ土手を50㎝ほど崩す。

両方とも便宜上の「なんちゃって」であってバカらしいことです。

当初②は有り得ない話でした。

土塁上部には大木が林立していますから、それをやったら木が倒れるにきまっています。

するとその土塁は崩さなくてもOKとなりました。理由はわかりません。

しかし石垣を撤去しなくてはならないとのこと。構造物があってはイケないとのことでしたがその面の石垣は約50個。ある方が言うには石は構造物ではないだろうとの指摘がありましたが何を言っても「どうにもならない」を早々に察して一家動員して一旦撤去することで了解しました。

今一つボヤかせていただければその図面緑色の道はそもそも拙寺の敷地であって時効によって相良町に接収されたものです。

とことん矛盾と無茶なる諸所事案に翻弄させられています。

色々な方にその「赤い道」の件問い合わせさせていただきましたが役所は頑として「『道』ではない」とのこと。

それにしても寺に無理難癖をつけるとは。

都市ができる前、田んぼと畑しかない古~い時代からあるものに対して・・・という意味です。

ここにボヤくことで気が済みました。考えると心身に良くないですから忘れましょう。先に進むことにします。

次に頭を抱えるのは金額提示されたとき・・・おそらく卒倒することになるのでしょう。

そんなもの、建てないでうまいこと老後資金に廻せば・・・それも選択肢でした。6月はツイてない(昨日)、その一連のことか。

もう少し辛抱します。

扨、深溝松平には昨日の「島原大変」の松平忠恕以前にも「ツイてない」というような天災その他に祟られた人はいました。

松平忠雄(肥前島原藩の第2代藩主で深溝松平家7代当主)などもそうでしょうね。

そもそも深溝松平家は代数を重ねて家そのものは続きますが、色々頭を悩ませていたようです。

家というものの継続には男子に恵まれることと長生きしてもらうことが肝要ですがそれに恵まれなければ人を「工面」しなくてはなりません。

その件何事もなく順調に進まなければ「天変地異」以上に災いへと繋がる事は必至です。

家が消えることになりますからね。

松平忠利の息、松平忠房に急遽養子入りして家督を相続した松平忠雄は領内の飢饉凶作で藩中経済困難に陥って借金金策。

領主殿様は大変です。

挙句に世継ぎ相続予定の男子が亡くなってヤル気もなくなります。

続いて百姓の逃散、虫害による田畑疲弊、疫癘流行続きで散々な世継ぎだったと。

その急遽婿入りした経緯も松平忠房の長男松平好房が21歳で亡くなりそのまた弟の忠倫は不行跡が元で廃嫡されたといいます。やたらと面倒が重なってしまっていた時期ですね。

その本来の跡継ぎとして熱望されて若くして亡くなった松平好房の廟が本光寺にあります。

「孔子廟」なる名称がありますがそれだけ「礼と孝」の子であってきっと周囲から惜しまれて亡くなったのでしょう。

その彼の弟が「不行状」というのも人間世界いろいろの件わからないところでもあります。

私は礼でも孝にも非ず。やはり後者の方でしょうね。

2024年

6月

27日

木

引っ越し貧乏 重ねての災難 島原大変 松平忠恕

昨日もいいお天気。梅雨など無くて結構。

朝から御門徒様宅にお邪魔して御一同と仏間で正信偈。

帰宅してから役場の住民課へ。

数日前に東京の方よりメールで問い合わせがあり、それには当家の除籍謄本が添付してありました。

当家11代目の祐曜の二女の嫁ぎ先の子孫からでしたが、そもそもその謄本のその二女の名には斜線があり赤丸があって別の名が。過去帳は「きく」で赤字で「きし」と改めてありました。

意味不明に陥りましたが、単純に先方のただの誤りだろうと叔父に問い合わせると「まぁこっちで除籍謄本確認すれば・・・」という結論でした。

その書面には文政七年生まれの祐曜に妻滝江(清水専念寺曽我家から)が天保三年生まれ。

文政三年生まれで祐曜の姉、あの波さんの名まで記されているもので、私も一つ取っておこうという気持ちがありました。

カウンターで、もしかしてそれ以前のものは「ないよね~」と聞けば「コレが一番古いモノです」と。

当たり前のこと、野暮なことを・・・。

尚、この謄本は「直系の者」のみしか取れませんね。

きくさんが直系となる子孫ならばOKですが、嫁として転出された方はその実家の直系の私でもムリ。

私にはこれ以上の探索はできません。

また、古い謄本を出力してもらう手数料も結構お高く750円也。

その後、居間で久々に豪快な転びをやらかしました。

雑に配線されているパソコンやら扇風機のコードに躓いたのでしたが、両手で持っていた書類箱は投げ出すもパソコンデスクの上に、体は宙を飛んでのその時間は記憶から飛んでいましたが、気がつけば扇風機の乗っていたカメラ用の大き目プラケースの上に座るように着地していました。

壊したものもまた怪我もなく、一件落着の事案でしたが一部始終を目撃していたネコ共はその大音響に一目散、奥方は台所から「何やってんだか・・・」の呆れ声。

そして奥方は「6月だからね~」。

コレは先般からやらかし、うっかりのおバカミス連発から「6月はどうもいけない!!」などとオオタニサンの6月絶好調のニュースに対して私のその凡ミスと不運連続についてボヤいていたからです。

早くこの時節から脱したい。

扨、昨日の本光寺の深溝松平の墓域の続き。

また一つ結界のある墓石があります。

このカタチは当家が島原藩主となったあたりから踏襲するものでしょうね。

以前、結城松平家の松平直矩(なおのり)をモデルにした「引っ越し大名」という映画がありましたが、彼は何故か7回の国替えによって経済困窮に陥ったいわゆる引っ越し貧乏大名。

大名行列もおカネがかかりますが、国替えはより莫大な費用が必要になりますね。

こちら深溝松平11代忠恕(ただひろ)の廟ですが、彼の国替え経費が嵩んだ貧乏度合いに加えた困窮と追い詰められた心境はやはり数ある大名中ベストにはいるほどにツイてなかった方。

財政難=年貢引き上げという構図はどちらの世界でも同様のことでそうなれば反発(一揆-兄忠祇 ただまさ 時代ー の籾摺騒動・・・)が起こる事も必至。一件落着後藩中は大洪水に見舞われ、借金を重ねてたところにさらに大洪水。

そして挙句の果てに藩内大火災と天変地異に翻弄されつづけた人(下野宇都宮藩時代)。

そもそも深溝松平家は肥前島原藩にあって訳あって宇都宮にいたわけですがその災難続きから逃れられると喜んだかは知りませんが、旧領島原に移封を命じられます。安永三1774年です。

きっとこちらでも引っ越しに経費が膨らんだとは思いますが、忠恕がその災難を過去の事と忘れつつあったころ寛政四1792年に日本史上大層な火山災害として記録に残る「島原大変(普賢岳大崩落)」に見舞われます。

その発生から4週間も経たないうちに彼は亡くなっていますが きっと「なんで自分の時ばかり(酷い天変地異が)・・・ツイてない」と失意と空しさに見舞われたことでしょう。生きていく気力も失われるでしょう。

被災地に対して「再建」への希望を・・・などとよく言われますが、一度の災害で失意心身喪失により命を落としてしまう例はよく聞きますからね。

それが幾度も幾度も重ねて襲ってきたら・・・

希望も未来も描くことなどできないでしょうね。

忠恕はそれでも頑張った、人生五十年。

2024年

6月

26日

水

深溝松平 五代忠利 肖影堂 願掛け 亀に何をタノム?

梅雨入りとのことですが、昨日も晴れ。

素直に嬉しい。

しかし昨日は市外で雑用があったために寺を不在にしていました。奥方も同様です。

ご門徒様のお参りも多く、住職不在に「何やってんだ~」との声にはありませんが(心底プレッシャーに感じました)携帯電話やら転送電話で多様な問い合わせがあった一日でした。

大変申し訳なし。

扨、再び本光寺の墓域に戻ります。

昨日は深溝松平初代と二代の首塚(二本松 元本光寺跡)、一昨日は初代から四代の本光寺墓域を記しました。

本光寺のその四代墓域結界入口には「御先祖堂」とあり「数々の戦いで功を立て、子孫繁栄の~」とありましたが、まさにその通りというか端的にその人たちの存在を表していました。

そしてまた五代目の忠利への崇敬は高く冠衣像が安置される肖影堂があります。

彼の代から扇紋に変更したのですね。

「願掛け亀」覆堂の石扉にもそれが。

本多家系でよく見た墓碑のタイプと思いきや・・・

ちなみに私がその手のモノと遭遇した場合、折角だからの粋狂は「悪辣政治屋が消え去りますよう・・・」でしょうね。

私利私欲の「お願い」ではなく、私利私欲の為に暗躍し、政を詐術を以て操る輩へのそうあるべき結末について「頼みますよ~」。

それは庶民の当然なる願いです。

それはたれ ?・・・御判断はおまかせしますよぉ~と、またねぇ。

2024年

6月

25日

火

向野首塚 初代忠定 二代好景の二本松 元の本光寺址

晴れたので宿題の一つ、先日伐った立ち枯れ槙を土手から引きづ出してそれを5分割にカットしました。強烈に重い・・・。

横になっている材ですから楽に・・・と思いきや、乾燥しきっていてカチカチ。チェーンソーの歯から煙がでてくるほど。

折角の替えたばかりのソーチェーンでしたが、交換の刃の用意が必要になりました。

まぁ一番悪かったのは先日、静波墓園の古い物置を切断したことですね。勿論、砥いでから仕事に入りましたが。

人の作った工作物はイケません。

どちらか釘などの金物が隠れていますからね。

何度か「やっちゃった」ことから大分刃を欠いてしまいました。私がやったことですから文句なし。

しかし最近やたらと失敗が多すぎます・・・「うっかり」というヤツ・・・軽度認知症が始まったか・・・

お昼のニュースでは熱中症についてやたらと警鐘警告していましたが(静岡で35℃超え)この日は風もあって私の感覚では大したことはありませんでした。

やはり沖縄で遮蔽物の無い場所に長居した経験があるからでしょうかね。

ただし、チェーンソー仕事はへろへろに疲労、片付けはまた、ということで丸太は墓地に放置したままです。

その仕事は少なからずキックバック等うっかり自傷事故がつきものですから、それも酷くやかましい機械音の中での神経は結構にピリピリ。

木くずだらけになった服を脱ぎ捨ててシャワーを浴び、昼食後 ネコと仏間で昼寝。

まぁ気楽な半日仕事、「熱中症」などまったく縁がなし。

さあ、あの丸太・・・どうしてやろうか。

持ち上げられる重さになったので(処理場に)「搬出しろ」との指示がありますが。

扨、昨日は本光寺の深溝松平四代の墓域について記しましたが、そのうちの初代松平忠定、二代好景の「首」に因んだ験・・・二本松の塚があります。別名向野塚、向野首塚です(場所はこちら)。

拙ブログでも度々記していますが松は墓の験、標としてあることが多くいわゆる墓と同等。

杉ほどの寿命がないことが残念ですが・・・。

こちらの掲示板によれば昭和25年に伐採とあります。

立ち枯れしたのでしょうかね・・・2本いっぺんに?

そうでないとすれば近隣住宅地と化していますので開発に伴う伐採か・・・などとも思い浮かぶところ。

それは墓を荒らすことと同等・・・開発(金儲け)の為に木を伐ったりして・・・いいのかなぁ~の思い。

トーキョーのお偉いさん筆頭に神宮外苑の木々の伐採の件、あれこれが伝わってきますが、私の個人的意見を殴り書きすれば私利私欲で木を伐る者に「大バチが当たれや~!!」ですね。

阿弥陀さんは苦虫を潰しましょうが「呪い殺してやろうか~・・・」現代にあって「呪詛」を勝手にやるのは犯罪行為ではありませんし。

尚、私は大木好き、ついつい言葉が過ぎました、失礼。

そして私のチェーンソー仕事は・・・「管理上」という言い訳をさせていただきます、はい。

2024年

6月

24日

月

深溝松平4名の結界 幸田本光寺

昨日は降雨でやきもき。

先方ご自宅へ「さぁ、出立」とばかりに玄関で草履を履いていると外から黒い影がこちらに。

私は完全にボケまくっていました。

先般「法要は本堂で」と窺っていたことを思い出しました。

大慌てで本堂の用意に取りかかりましたが、その法要ではいろいろ間違いが露呈。

間違いと言っても私の全ミスですからね。いやはや・・・終わっている・・・

施主から「ボケるにはまだ早い!!」と尻を叩かれましたが。

何を言っても言い訳にしか聞こえないとは思いますが、つべこべと色々お話だけはさせていただきました。

真宗の流儀、悪人正機だとかありのまま、おまかせ・・・などの語彙をちりばめて。

都合イイこと、言ってやがる・・・

扨、昨日は「幸田のいろいろ」と称して二村氏からの資料を記させていただきましたが、深溝松平家の3代目の松平伊忠(またはこちら)に4代家忠の墓域があります。

厳密には初代忠定・二代好景と4人勢ぞろいの場ですがこちらは

幸田の本光寺(場所はこちら)。

初代忠定の創建で松平として圧倒的に多い浄土宗ではなく曹洞宗。忠定の夫人は三光院という寺を建てていましたが、大名家夫婦ではありがちなところ。

夫婦別姓が言われるようになりましたが、その当時は夫婦で別々の宗旨、家の宗旨を継承したものですが、このクラスとなるとそれぞれ違う寺を建てる・・・面白い。

夫と同じ墓、義母義父たちと同じ葉かな入りたくないという声が聞こえてくることがありましたがスケールが少々違う。

画像はPCに埋もれていたもの。

鮮度という点では古いのでしょうが墓石はそうは変わりませんからね。

2024年

6月

23日

日

幸田のいろいろ 二村氏から

当分は雨・・・との覚悟はありましたが、昨日は晴れ。

午前の法事は東京からの御門徒様の来訪でしたからこの好天は有難い。

親類には相良在住の方々がいらっしゃいました。

そこで拙寺関係の相良の最近の傾向ということで昨日の「いわた浜松信用金庫」の「夢風便り」を紹介しました。

会社経営をされている方がいて、さすがにこの発行者は西部すぎて日ごろのお付き合いはない・・・といいつつその出来の良さと比較的地縁的に近くない相良の歴史、話題を取り上げてくれたことに感服していました。

地元の企業、「何やってんだ~」。

そして午後からは婦人部の会合と世話人会。

聞いている方も大変だとは思いますが、私は一日中のおしゃべりに喉がかすれ気味。

梅雨の晴れ間の休日、折角の時間を取らせてしまって申し訳なし。しかし降雨ならばそれはそれで申し訳なし。

私が「物を言う」こと、それも何卒と申し訳ないことばかり。

扨、先日は「さんえん」の「夏目氏と明善寺」を送付いただきました二村氏の封書に同封されていましたのが表記画像たち。

これらを拝見して、最近離れていた幸田と三河のいろいろに拙ブログも戻ろうか・・・と思った次第。

散らかった雑多な画像が我がPCに滞留していますので。

しかし、奈良周辺の画像もゴチャゴチャになって積みあがっていますからね。

時間を経て、私の記憶から消えつつあるような古い画像の存在はまた残念。

まぁあちこち彷徨っての忘却の残骸について、「どうってことはない」というところでもあります。

そんなとき私はいつもこう思います。「また出あえれば それでヨシ」。

とはいいながら、昨日の沖縄と同様、体も心も衰えて、家の中でボーっとしている我が身を想像するのでした。

10月19日はスケジュール的に無理でした。

幸田を訪れる理由になったのですが。

2024年

6月

22日

土

浜松いわた信金「夢風便り」 田沼意次とその時代

朝から雨も15時頃に晴れて変な天気。そして梅雨入りとの事。

沖縄は梅雨明け。毎年この時期になるとそちらへの想いが増幅して「今年こそは・・・」などと憧れを胸に抱いていたものでしたが、今年になって何故か、それは殆ど喪失していました。

完全な諦めムード。

体の方もきっとついて行けないでしょう。

日焼けは当初真っ赤になってヒリヒリ。それが過ぎて真っ黒になった頃にこちらに帰ってくると、超が付くほどの違和感の目で見られる・・・すべてが過去の思い出ですが気持ちとしては「いつかまた・・・」。

昔の友人たちは単独でも沖縄に向かう勇気があること敬服しますよ。

奥方との共通の友「女墓場」は・・・オバさんになりましたが(失礼!!)機会があればいまだ平チャラ、独りで沖縄を彷徨っていますからね。

仕事の歯科学校講師が夏休みで暇になる頃、私と同様、その思いが・・・しかし肌の劣化、老化の現実を思い知るのでしょう。

ジジイもババアも沖縄の日差しは刺激が強すぎるはず。

何度も「今日来た!!」という観光客が救急車で搬送されるシーンを見てきました。ビーチで日焼け数時間で救急搬送。

昔は笑いながら(これも失礼)見送っていましたが。

私たちがいた頃より断然キツそうな気がします。

イスラム教徒が聖地メッカへの巡礼(ハッジ)で、1000人以上亡くなっったと報じられていましたが51℃超えの酷暑が原因だそう。

辛いことはわかっていても絶対行く、それは「聖地だから」ですが、我らが憧れる沖縄の太陽と青い海と風への夢こそ聖地巡礼の如くなのですね。

扨、先般取材協力した「浜松いわた信用金庫」の年2回発行の機関誌「夢風便り」が手元にありますので紹介させていただきます。

来年の田沼意次登場の大河ドラマ先取りと思われますが、今後それが本格化することも予想されるところ。

だとしたら楽しいことです。NHKの脚本次第ですが・・・たくさんヨイショしてもらえば・・・相良も聖地化するかも。

今回のそのタイトルが「相良の名君 田沼意次とその時代」でした。

史料館の長谷川氏経由でその件の話がすすめられますが、相良城、田沼意次関連の紹介はまず平田寺―般若寺―そして拙寺というパターンが出来上がっています。

3ケ寺の住職がチラチラっと登場しています。これまた失礼。

2024年

6月

21日

金

二村氏「夏目氏と明善寺」 知事選に隠れた茶業衰退

昨日は挿木で成長したハイビスカスたちの植替えと途中で放置されたままになっていた松の剪定を。

松のトップ部分はこれまた脚立のトップに上がっての仕事になりますが、それは一応反則。そして両手を使っての仕事はさすがに度胸が要ります。

毎度のこととはいえ、途中で相当嫌気がさして愈々ブン投げてしまおうかとも思う年頃。

それでも最後は上部を大雑把に剪定、いやカットして仕事を終えました。

奥方はそんな私の松管理を、アレ(息子)は「絶対にやらない」いや「やるわけがナイ」と断言。

仕舞にはチェーンソーを持ち出して「根元からだろうよ・・・」の憎まれ口。

死した後(あとに残れるものは)勝手自由というのは了解していますが、心残りは案外たくさんありますね。世を去った者のいろいろを考えていたら、大変でしょうから致し方はないでしょうが。やはり生きている方が大事ですからね。

また同じ趣味を強制はできないですね。

ハイビスカスもブーゲンも南洋系の植物たち、配慮を欠けばその命すべてが消え去ります。それを考えると残念無念。

自分が死ぬこととは・・・そういうことか。

死すると言えば昨日画像で示しましたよう、当地の茶産業は衰退の一途。一部既に「死んで」います。

それは大手の茶メーカーの叩き売りにも似た価格となる3番茶以降の茶葉で食い繋いでいる農家もありますが、あの原の茶畑の各惨状を目にすれば、素人でもその無慈悲は察知できるところでしょう。

ところが先般の静岡県知事選での争点はボケまくり。お茶農家救済の声など聞こえてきません。

双方ともリニア、リニアと○○の一つ覚えの如くの連呼。

将来の「水争い」に及ぶことの危惧があるそれ、その水という生活に肝心なものを「このままでは静岡県民が日本国中から恨まれる」なる理由で「早期解決」したいの主張は、私からすれば問題の根本を見誤っているように感じました。

何故にして、リニア関係者とその果実を期待している人たちに対してゴマをすらねばならないのか。

静岡県民の私はリニアなんて知ったこっちゃない・・・です。

まずは完成したとしても乗る人不在の大赤字路線になるのでしょうから。それも国民にツケが廻るのでしょう。

そのリニア・リニアの連呼の頃、牧之原台地、菊川のご門徒さんの法要があり生産されたばかりの新茶~あの菊川の茶娘がプリントされたパッケージ~をいただきました。

まだまだお茶の生産に希望があった頃、逝去された故人は周辺茶畑を購入し続けて大きくその業を広げたといいます。

ところがご主人が病によって倒れ、なお最近の茶葉価格下落傾向に陥り継続困難の現状について奥さんが吐露されていました。

それでもご主人の妹さんたち80歳近い皆さんのヘルプによって今年は何とか新茶を摘むことはできたとのことでした。

乗用摘採機の有無を聞けば維持管理に費用がかかるのでその使用はナシ。本体は普通自動車一台分。替え刃やらメンテ管理の費用が膨大になるといいます。

畝を跨がせて両脇二人で摘採するタイプの茶摘み機を使用する

そうですが、あと一人、摘採袋の持ち手がいれば「乗用がなくて

もOKだよ~」と。

とはいえ、それは古い農業のカタチ。

三人工の人件費を考えればどうなんだろう・・・と感じます。

皆さん殆ど親類のボランティア感覚だからこそできることでしょうね。

息子さんがいますが、実家農家は継がないと。

サラリーマンで外から確実におカネを稼ぐこと、それ以外考えられないのでしょうね。

今年はこれまた茶葉の価格が酷く一番茶は何とか出せたが「ニ番茶の価格が怖い」と。

「400円(㎏)割れたら捨てた方がマシ」といいます。価格は納入後しばらくして決まりますのでどうにもならないでしょうね。

まずはその価格を割っていることは確実。

肥料代、農薬代で大赤字になっている模様。

茶農家の高齢化と人手不足に後継者不在そして追い打ちが茶葉価格低迷。

これだけ値上げ値上げと騒がしい世の中で何故に茶農家だけがイジメられるのか。

静岡の農といえばやはりお茶でしょうよ。

その惨状について触れず、リニア業界への忖度の弁、腹が立つ。

見殺しにしているようにしか見えません。現場の窮状を知らないのでしょう。本当の死活問題を。

扨、画像は三河地区歴史冊子「さんえん」のNo.85より。

厳密にその発行者を記せば「三遠地方民族と歴史研究会」ですが、その研究会の二村順二氏による論文の掲載がありました。

タイトルが「夏目氏と明善寺」です。

そのタイトルといえば拙ブログで何度か記していましたので興味深くその内容を拝見すれば、何と拙寺の名まで。

有難くも唐突すぎで仰天させられました。

私の明善寺といえば住職を亡くされた坊守さん、息子さん、岡崎の寺に嫁に出た娘さんと僅かな時間ながらお付き合いをさせていただいたことの思い出。

岡崎法蔵寺の成瀬藤蔵正義の墓の発見に至ったのもこの明善寺からでした。

その後のご無沙汰失礼について日々もやもや感が滞留するばかり。

堂内阿弥陀さんの前で今一度経典拝読をしたいものです。

2024年

6月

20日

木

叔母の希望は鰻 「田沼意次物語」オーディション

早朝は依然龍神さん(昨日)が去ったあとのおどろおどろしい空気が流れていましたがしばらくしてお日様と青空が顔を出してくれました。その件は予想通りでした。

伊豆方面ではその豪雨で大層ヤラれたとニュースがありましたが当地は、少なくとも私の周辺での被害はなかったよう。

3月以来「鰻喰わせろ」と、ことあるごとに叔母の伝言を聞かされていた私どもでしたが、月曜日に火曜の土砂降りが明けるとの予報を信じ翌水曜の叔母の外出を施設に予約していました。

毎度記せば叔母(父の妹)は本年90歳。

軍医・皇宮警察だった夫の遺族年金+自らの年金によってその施設に入所しています。

永田町の大層なオエライ議員さんから「早く死んでくれ」風の嫌味を言われているその世代一員ですが、ぱっと見、なかなか元気でしぶとさ強烈。

一時酷かった痴呆の症状も完全に一掃されています。

信じられないことばかり。

鰻など高価かつカロリーのある食べ物は控えたいというのが最近の私どもの心情です。

「次回、お誕生日にはハンバーグか別のお肉などにしよう?」と奥方が打診しました。

ファミレスで誤魔化す作戦を進めようという魂胆ですが「誕生日(9月)までには時間が空きすぎ」という指摘とその際は必ず鰻でなくてはダメとの注文でした。奥方と苦笑いするだけ。

鰻はその店の普通サイズを注文し、あっという間に平らげていました。

お隣には3人組の年配者(明らかに叔母より年少)が自家用車で訪れていましたが、叔母の所望したものと同様のサイズながらいずれも「ご飯は少なめにして・・・」と店員さんに。

叔母はメニューを見回してから「肝焼きも食べたい~」と言い出しましたがいくら何でも・・・と心配になりそれを制止したくらいです。

当人は「100まで生きる」と相変わらずの化け物的弁舌。

このような高カロリーのものを毎度食するのを付き合っていたらこっちが先に逝っちまう。

ちなみに「奥の墓道」氏は「鰻はここ数年食べてない」と。

尚、施設からは入所者から「何を食べて来た?」と聞かれたとき「鰻」といわないよう釘を刺されているとのこと。

私に「何といえば・・・」と叔母が問うので「焼きそば」とでも・・・と。

入所者の皆さんも鰻は羨望の食べ物なのでしょうね。叔母も肉は時々出て来るが鰻は出ないと。

家族が一緒に外出させての時間を持つということもそうはないでしょうし。

これは叔母のお頭がハッキリしつづけているが故できる事。

私と奥方の名をあげて「鰻はまだか」とそれは絶対に忘れることなく、ややもすれば「電話機を貸せ」と暴れんばかりの様。

おそらくその鰻こそが生きる希望になっているのかと。

痴呆になれば食べたい物も外出の件も口に出さなくなるでしょうから。ましてや私どもの名など言えるはずがありません。

その勢いを見倣って私どももそのあとに続けるよう気合を入れなくては。そうあれば仕合せ。

かつて幾度か記していますが、ご長寿により国からガッツリと年金をできるだけ長く積み上げて奪取してやりましょう。

政治屋さんでそれを心配する輩が時々出てきますが、何より先ず自分が死してそれをお示しいただくこと、見せて欲しい。

叔母はまさに「ダイ・ハード」婆です。

扨、昨日午後は史料館から長谷川氏が掛川からのお客さんを連れて来訪。本堂の見学が主旨ですが、掲示板用ポスターを持参されました。

先日掛川のホールで今井信郎の演劇についてのポスターを紹介しましたが、そのグループらしき団体の演劇の件。

相良のホール「い~ら」にて来年1月19日公演の演劇「田沼意次物語」の出演者オーディション(20名)を開催するとのこと。

地元から素人さんを集めて劇を作る・・・悪くない企画です。

②③④は叔母を送っての帰路の景色。

榛原から原に上がって平田寺に抜ける道を選択しました。

①は西の空②は東、駿河湾と伊豆半島が見えます。

③は南。今季刈り込んだ茶畑の左奥に2年ほど放置されている「茶林」、その左奥に5~6年かそれ以上放置されているであろう「茶森」の図。

各所で茶畑が茶林→茶森に変化(へんげ)しています。恐ろしい。

2024年

6月

19日

水

杉と龍(水)は相性ヨシ 室生龍穴(吉祥龍穴)

朝から夕刻まで土砂降り。

時折心配になって本堂、庫裏仏間と雨漏りの有無を見回りに行った次第。一時的ですがあたかも龍神の襲来を思ったほどです。

小雨になった夕方、まだ日があるうちにと先般東側墓地に設置した浸透ますの確認に。

鐘楼前からの通路が高くなっているためだとわかりましたが墓地南側のプール状態は解消されていませんでした。

ますを設置したのが墓地北側の端でしたが、低くなっている南側の地盤を上げるか南側にもそれを設置するかで対応するしかありません。やはりやるとなれば低コストの浸透ますの設置でしょうね。

しかし土砂降りのあと、スグにお参りに来られる方などそうはないでしょうからしばらくは様子見にします。

次回コンクリ屋さんが来られた時にでも一応追加料金について問い合わせはしてみますが。

コンクリを打てば水の逃げ場が無くなりますから排水の件配慮しなくてはなりません。

ちなみにその工事は祖父の代の仕事。コンクリートは雑草の繁茂を抑え歩行もしやすくなりますが・・・。

梅雨を心待ちにしている人もいれば毎度頭を痛めて忌み嫌うべき季節と感じる人がいます。

どちらかといえば私は後者。水には苦労させられています。

まぁその龍神さんからすれば「勝手な事を・・・」と人間がそれぞれの自己の都合だけで生きていることを嗤うでしょうね。

扨、先般室生寺五重塔の相輪の風鐸付きの九輪、その上の「八弁

受け花に乗った水瓶」について記しました。

水瓶(すいびょう)は八角形の傘蓋の形をしていていますが塔のトップに特異なものでした①。

これには室生寺に伝わる龍神伝説というものがあります。

室生寺創建に関わった修圓と弘法大師の「死ね死ね」呪詛合戦の一つでしょうか。

どちらが先に雨が降らすことができるのか、どちらの祈祷に軍配があがるかの勝負をしたそう。そのために修圓は日本中の龍神をこの五重塔の水瓶内に封じ込めて空海の祈祷を消失させようとしたという伝承。

現代人からすれば「しかし、まぁ~」という風に呆れてしまうようなお話です。お天気お姉さんのいない時代、当時の人々はその祈祷の成果(雨降りは龍神の差配で決まる)をただの「偶然」(今で言えば大気の流れあれこれ)によって褒めもされ貶されもされて・・・さぞかし大変だったでしょうね。

よって龍神さんの気まぐれで、雨が降らずに作物が枯れては困る人、大雨ですべてを失う人が出ること、その龍の仕業をただただ畏れていたのでした。ほどほどにしてほしい・・・とばかりに。

人智を超えた不都合の原因を実在しない龍に向けた素朴です。

ただ水が豊富でキレイな地といえば杉の成長が良いのでしょうね。毎度それには圧倒されます。

まさにスゴイ!!室生寺周辺の杉たち(→三本杉)。

画像①は龍神を閉じ込めたという水瓶(すいびょう)。

②~は龍穴神社、先日記した西ケ滝のトンネルを出てスグ(場所はこちら)。

掲示板には室生寺は龍穴神社の神宮寺との件。

室生寺は龍神信仰の寺でもあるわけですね。

「勧請杉」という木があり例祭時には勧請綱(龍綱)なるお飾りが龍穴神社前の杉と室生寺天神社の木に掛けられるとのこと。

拙寺の玄関脇の杉、あそこまで大きくなるには600~700年?

現代人の嫌われ者となった杉ですが、お調子にのっているとそのお友達の龍(天変地異の喩えとして)にきっとヤラれますね。

2024年

6月

18日

火

七曜紋の引き戸金物 何となく日々開け閉め 中止

夜間には大雨になるとの予報がありました。

それ以降「梅雨入り」の気配がありましたので、午前中にセメント打設作業を2か所ほど。

庫裏の中が暑すぎるせいか、外仕事は案外ラクなものでした。

途中砂が不足して購入に走ることになりましたが。

扨、先日は七曜紋の瓦についてのあれこれを記したのでしたがこのほどその七曜紋についての別のその存在について「まだあった~」と「ハッ」と気づいたものがありました。

日々そちらの襖を開け閉めしていますが、その襖の金物がそれです。

その件はずっと頭の中にあって、一応承知していたものですがあまりにも日常に埋没していたためどうしてやろうかなどという気は起こりませんでした。

金具もしっかりと襖に装着されていますからね。

私が生まれる以前からその金具が付いた襖はあって、何度も何度も私含め、人の手に触れられているのでしょうが、何故か現存する物は表面左右2枚のみ。表面とは旧玄関八畳間のことです。

元は4枚襖のすべてその取っ手金具装着されていて、襖の張替え等の際などに故意か錯誤か「消えた」説が。

代々当家の者のたれかが処分したのか、はたまた戦時中に陸軍により庫裏の本堂側と本堂が接収されていたこともあって、父も「何だかわからない」と言っていました。

ハナから2枚という説もありますがね。

また何故にしてそれが当家に伝わっているのか。

お城の廃却のドサクサで持ち込まれたのでしょうが・・・

それが普段使いの日用品として延々と使用され続けられていたのですからね。

どう見てもその出自はお城の殿中と推察するところですがその大切な遺すべき品という感覚はまったくナシでした。

まぁ当初はその手のものを「相良に遺すな」というのがお達しでしたから、さりげなく、何となく庫裏の取っ手と替えたということ、考えられます。

何故か先日、その存在にあらためて「ハッ」と気づいた私は、市販のそれを新たに買い求めて交換、その日用品扱いを今回中止させたのでした。

以前は金箔で仕上げられていたことがわかりますが今は摩耗が激しく地肌が見えています。爪が何度も当たって削られたようでもあります。

御門徒様の年配者の方でその存在をご存知の方がいます。

それを「金製の引き戸」と仰っていました。

「違います」と返してもまったく取り合ってくれませんでしたが。

中央に大き目の七曜紋、上下左右、合わせて5か所にそれが。

盂蘭盆会法要の際に皆さんに披露したいと思います。

他所のその存在、そしてその形状の比較をしてみたいものです。

いずれかの課題ですね。

縦110mm×横95mm 背面凸部 縦53mm×横42mm。

2024年

6月

17日

月

体に悪い食習慣 室生寺トンネル前 西ケ滝

午前の法要が始まる前には雨があがって涼しい風が。

一晩中だらだらと降っていましたからね。

施主は障子を開けっ放しにしていましたので、蚊の襲来が気がかりでしたが、大丈夫だったよう。

しかし庫裏に居てその不快はありました。

湿気と高温と蚊、最悪ですね。

特に夕方に西日の直射を受けた時・・・たまったものじゃない。

墓参は地代の山の上でしたから、そればかりは上々の出来。

この時期旬の私の好物にトウモロコシがあります。

特にこんがり焼いたそれを所望することもあって奥方はその購入をとても嫌います。

「どれだけの糖分を接種するつもりだ」と私の健康のことを気遣う風に面倒な焼きトウモロコシの「調理」を忌避したいという躰。

よって最近は以前ほどそれを購入しようという気にはなれなくなりましたね。

昨日のテレビで「食の単一化」と「超加工食品」繁盛の様を伝えていました。現在進行形の世界のリスクという感覚。

トウモロコシの糖分もそうですが、各調理そして特に世界に蔓延するスナック菓子の大繁盛。

そのトウモロコシの需要に応じるべく森林エリアの破壊も進んでいるよう。

そのトウモロコシ一辺倒の食物原材料使用とそれを使用した超加工食品がまた人の健康を蝕んでいるのでした。

トウモロコシは体に悪い・・・最近は奥方にそれを刷り込まれています。

メキシコの小学校にて、近いうちに2人に1人が肥満だといいます。よって将来糖尿病患者で溢れるとの危惧が。

私も中南米系の子供たち特有の体格としてそれを思っていましたが~それはかつていた横浜辺りのこと~まさに彼らの食生活が起因しているのでしょうね。

メキシコにはまともな食材・・・野菜・果物など~は豊富にあるそうですが輸出用に高騰した影響もあって国内でも1年前と比べて2倍になっているといいます。

すると手軽・カンタン・安価、そしてかねてから「美味しい」と脳に刷り込まれた単一食材を加工し超加工食品といわれるいろいろをMIXした食の生活をしざるを得なくなって健康を害してしまうというメカニズム。

私の食生活の改善テーマなるものは健在、まだ肥満体とまではいかないもののその「食生活改善」の語は耳が痛いところです。

脳内に刷り込まれた「美味しいもの」の類のうち、体に悪そうなもののオンパレード。

健康のためにどう自分の脳内意識と闘っていこうか・・・です。

食は生物が生きる上で必須の行為ですが、それだけに収まらず「できるだけ美味しいものをたくさん」そして「いつもいつも」の無制限煩悩。

番組に寄れば脳は「喰ってため込む」指令は出すが「喰うな」の指令は出さないと。

糖尿病になって苦しく煩わしい人生を送らなくてはならないと思えば、今一度それについて脳に任せきりにせずその本能に抗がうことができるかどうか・・・それが最大のテーマ。

アルコールもタバコの誘惑も同様でした。

扨、あの時は工事通行止めにより大野寺から室生寺へ辿る道は諦めて迂回しました。

室生寺トンネルの入り口右側 (場所はこちら)に小さいながらも滝が目に入りましたので車を停めしばし涼しい風を前に深呼吸。看板には西ケ滝(にしゃたき)と。

渓谷が山を刻み山系が連なりますから他にも複数の滝があるようです。

その直近、雨量はそれほどでもなかったため、おとなし(音無し)めの滝の感ありますが、場所が場所だけにかつては滝に打たれる行に使用されていたよう。

私にはそれはムリ。

かつて海上、海中で七転八倒したことがありましたが、それで十分です。

体にイイわけがない。だいたい体が冷えるでしょ。

2024年

6月

16日

日

教区主催のイベント落語会へ 掛川

昨日土曜の午前、法務の予定はありませんでした。

なぜならば掛川での教区主催の落語会の館内スタッフとしての集合が13時ということてで12時にはここを出立したかったからですね。

午前からパワー全開で動いていたら消耗することは必至、体力温存を図りました。

参加者は予想外に少なく、私どもの仕事はほとんどなし。

当初、心配されていた駐車場のキャパも「80台分の余裕」があったとのこと。

まぁ、どちらかといえば駐車スペースがなくなったので「お引き取りください」と言い放つよりは主催者としてはマシですがね。

200人程度の来場となったわけですが、まぁ落語の寄席という感覚では「そんなもの」と捉えることもできるでしょう。

私が会場で驚いたのは1階フロアから下方に見下げてステージがあるところ。イキナリ階段を降りていくワケですが、そういう全自由の席の場合はとにかく「前へ前(の席)へ~」と背中から声を掛けることは鉄則。

しかしその決して緩やかとは言えない、手摺も無い階段を年配者の背中を押すが如くそれをけしかけるのはイヤな感じでした。

私は「階段が急でゴメンね 気を付けて・・・」とも付け加えましたが・・・

年配者=足が覚束ない・・・よって転倒について気がかりではありましたがその時はどうにもならないことと諦め。そうなったらどうすんだよ~と心中思いながら。

年配者からすればその階段とステージはあたかも大球場スタジアムの2階席トップからフィールドを見下すような感覚ではないでしょうか。

怖がっている方もいらっしゃいました。

また私はタイトルの「教化」という語にどうも違和感がありますね。

まぁ以前からその語は使われ続けられていて、今更それを言ったとしても「ふん」という具合に流されることでしょうがその語にはどうしても「上から目線」を感じてしまいます。

昨日の私ではありませんが「無知な者に教えてやる」といったところか。

その文字が二つも入った看板・・・って・・・どうよ・・・ってところ。

そろそろ違う表現に変更すればいいのに・・・と思います。

良き方向に変化をもたらす「化」ならいいのですが「化かす」のイメージが先行すると、一般人がそれを見たら「何か洗脳でもされるのか・・・」とも受け取られるかも。

古いこといろいろを継承していくことは大切ですが自らも少しはいい方向に変化しなくちゃね。

勿論私も・・・

③は会場ホールで見かけたポスター。

時間が合えば行ってもイイかも・・・とは思いましたがその日曜日はまったく動けません。

気持ちとしてはイベントいろいろ、相良、拙寺直近のい~らを会場にしていただければラクなのですが。

地元御門徒さんも気軽に足を運べたでしょうね。

2024年

6月

15日

土

駿府浅間神社関わり各々 我が無知を知る 「踟」

予報はおかげさまで外れ気味。

それほど天気は悪くならないような。そうであったら有難いことです。

昨日もいいお天気。私は殆どエアコンの効いた室内に滞留、外気の夏の様とは隔絶されていました。

幾度かその辺りのことを記していますが、齢を重ねてあるべき姿というもの、持論を記せば「聞いて話して、できれば書く」を厚く心がけその習慣に自らを浸すことが肝要と考えていますが、それには基本、外に出て人の中に身を置く事が一番に手っ取り早いところ。

ところが外にも出られない事情にタイミングもあるワケですから、自宅にてでもその習慣を維持したいもの。

その聞く事と書くことは何とか独りで可能なことですが話すことは難しいものです。

話すとは思考しながら発声することですが、それを単独で行うことに最適なのが仏間での仏との対話ですね。

私は声を出しての正信偈の拝読を推奨しているワケですがまぁ何も経典の拝読だけでなく、好きな歌など口づさむことでもOKでしょう。

ある御門徒さんでは「カラオケ命」のような趣味生活をされている方がいらっしゃいますが、それも価値ある暢気生活ですね。

それによって唾の飲み込みの訓練にもなって誤嚥性肺炎の予防にも繋がるのですから、声出しは特にリタイア後の不可欠習慣。

扨、一昨日昨日と静岡市内の葬儀会場にお邪魔していました。

故人は相良出身の方で浅間社関りの活動で大いに動き回っていた方です。

私は以前その方から「木遣り」について語られていたことを思い出しましたがその何たるかについてまったく存じ上げませんでした。

昨日初めて知ったことですが故人はその浅間さんの木遣りの会の会長さんだったわけで、その団体組織の皆さんがおそろいの法被を着けてホールに登場、出棺の際その見送りに30人ほどの皆さんの合唱がホール内で響いたのでした。

繰り上げ初七日の法要までもいらっしゃったということです。最近ではあまり目にできない光景でとた。

その会は年配者方々の集合体でしたが、これこそリタイア後の「積極の姿」であると感じた次第。故人はそれを纏めかつ組織を大きくしていったといいます。

また「踟」の字について初めて出会いました。

「行きつもどりつする」・・・から「ねり」?

当流では二河白道を前にして「行け」と「来い」の声があってその躊躇はあり得ませんからね。易行道なるが故・・・信じて渡るのみ。

まったく別世界に入り込んだような式でした。

今回、私の知り得たことは「私の知らないこと たくさん」。

2024年

6月

14日

金

ご本尊のある生活を 本尊裏書の件

土日より天気が崩れるとの予報。

いよいよ梅雨入り・・・の感。できればカラ梅雨を希望しますが。

そして予報では晴れ間が広がるはずだったのですが昨日は殆ど曇りの一日でした。

というわけで、花ガラ袋満杯につきそれに雨が降り注ぐことは避けたいところですので朝一番に地頭方処理場へ。

帰宅してから他の雑務色々は我慢して夕刻にある法務の準備をして、14時には出立。

静岡にて17時の開式でしたが、施主家族とは今回の法務詳細についてお話することができなかったため早めの到着を目指しました。

終了後18時前には帰路につきましたが雨がポツポツ。

天気は結構に不安定ですね。梅雨間近ということか・・・

扨、処理場には色々な物を持ち込んで処分依頼をしているワケですが、これまでそちらに持ち込んだことのないもの・・・といえばお内仏。要は仏壇一式です。

お内仏の閉扉式とご本尊のお焚きあげを依頼され、ついでに外箱(仏壇)の処理まで頼まれたことがあります。

ごみ処理場にそちらを持ち込むこと自体憚られるところですし、処理場担当からも拒絶されそう。

そこは試したことがないのでわかりません。

その引き取りについて頼まれた場合、かつてはご本尊と一緒にお炊きあげしていましたが、実はそれを細かく破砕して火にくべること淡々と・・・とはいってもあまり気分のイイものではありません。特に大型のそれを壊すところなど人に見られたくありませんからね。

よって最近の私はそのストレスを私が買って出ることもなかろうと「仏具屋さんにお願いしましょう・・・」とお断りすることにしています。

仏具屋さんの引き取り費用はどのくらいか、知る由はありませんが、金仏壇の中古品は人気で輸出して高値で取引されていることもあるよう。

先日来、石屋さんの墓塔の新規建碑について少なくなっていることを記しましたがこの仏壇、お内仏を新規で求めようという家もかなり減っているのでしょうね。

どちらの家でも最近は邪魔もの扱い。置く場所がナイ・・・

ご本尊を新規に招くこともありますが、ハコは要らないということ多くお見受けします。

画像は本山東本願寺発行のパンフから。

ハコはともかくとしてご本尊に手をあわせる習慣、生活は捨ててはイケないでしょうね。

子、孫はその親たちの後ろ姿を見て成長します。

頭を下げる、師主知識への報恩謝徳の心を伝えてゆくこと、一番に大切なことでした。

本山発行のお軸には必ず「裏書」があります。

ちなみに当流では各寺院の本尊阿弥陀さん木仏にも裏書という認定証があります。

その「裏書」とはどちらも「本山が確かに承認しました、よってインチキではないよ~」という証に他なりませんが、仏像自体にはそれ的のものを記すことができませんので別途小型の軸としてそれを発行します。

勿論、それを本山にお願いする際はご依頼金がかかることになります。

一般家庭のお内仏をお軸から木仏に変更する際も新規導入する阿弥陀さんについて本山に「点検」を依頼して裏書を発行していただきます。

それを木仏点検といいました。

それも私はやったことがないので詳細については不明。

また、お東→お西またその逆など本山を変更したりする際にもその点検依頼は必須とも。

「本山門主の承認」がないものは本尊として認めない・・・というニュアンスもあったのでした。

2024年

6月

13日

木

岐阜タカシマヤ「みわ屋」から金華山

やらなければならない庫裏内での雑務各あって、外仕事の宿題はパスさせていただきました。

先般壊した墓と隣の墓との境界の処理もそうですが切りっぱなしの長い丸太の処理等です。すべて来週のお天気を見て、ということになります。

趣味のハイビスカスたちの植替えもそうですね。

昨年の秋に挿木したものが花を咲かせるまでに成長していて、本格的な夏を迎える前に一回り大きい「家」を提供しなくてはなりません。

扨、最近は当地でも「閉店します、長らくのご愛顧を感謝・・・」の如くの詞が店頭にてお目にかかることが増えています。

その件、枚挙に暇がありませんが、拙寺近隣のご門徒様お菓子屋さんもそうでした。和菓子8洋菓子2くらいのウェイトかと。

現状、それを惜しむ声が多数あったということから「今しばらく頑張ります」の貼紙に変わっていますが・・・。

また県内中堅クラスの相良大沢にあるお菓子屋さんの支店にも閉店の報せを記す書面が貼られていました。

先般榛原病院近くのその店が撤退したこともありますが、お菓子は今時振るわないのか・・・と。

要は健康ブームでしょうね。

一昨日のドックでの医師との面談で、タバコも酒もやらないのに「この数値は・・・」と追及されて私の甘いもの、お煎餅好きについてぶっちゃけたわけですが、夕食後にお菓子を食べるのは「命取り」になるとのご指摘がありました。

また、もし食べるなら昼か朝といいますがね。

そういった中、ケーキなど若い時分に食べた重ための洋風菓子などからは遠ざかっていました。

やはりそれなりに健康について気遣いがあったからですね。

ということで世間様も皆ケーキからは離れぎみになったのかも知れません。

若い子などには「ダイエット」の風も吹いているでしょうし。

よく聞く話ですが、坊さんは菓子を頂戴すること、お供物のお下がりにお菓子がつきものになっていますので「糖尿病」になりがちとも。

運動不足で甘いもの・・・それはかなりヤバい兆候なのでした。

ただし「あなたは血糖値については良好」とのお墨付きはもらいましたが。

いずれにせよ改善の余地がありますので何とかしなくては。

先日はまた、洋菓子店の倒産件数が増えているとのニュースがありました。その原因については、円安による原材料高騰があるといいますが、聞くところによると相良大沢のその店舗は賃貸借契約終了とその更新手続きで意見の相違があったということです。大家さんと店舗との関係がこじれるパターンもよく聞くところですね。

乃庄、大栄館の相次ぐ閉店で相良人が「寿司屋難民」といわれるようになってしばし、やはりこのほど大沢の寿司屋さんが店じまいするとのことですが、その理由もそれだとか。

この町の店の閉店ラッシュの件、全国的に見てもそう珍しいことではなさそうです。

先般、百貨店大手の岐阜タカシマヤが閉店(7月31日)とのニュースを聞きましたが、その手の地方の旗艦店が次々と姿を消していく様を見せつけられている昨今です。

そちらも賃貸借の問題があるようですが、それとは別につまるところ「頑張れば頑張るほど取り返しがつかないドツボにハマる」理論がその判断の背景にあるのでしょうね。

頑張り続けることがマイナスならば「さっさと諦める」が肝要という考え方ですが、本来日本人はその判断が超がつくほど苦手ですね。

まぁそれは戦時中の大本営の思考能力劣悪の数々から判るというものです。現在で言えば大阪万博でしょうかねぇ。

私の周囲ではどなたもそこへ行こうなどいう奇特な方は見えません。

奈良大阪方面にはまだまだ拝見したい墓石その他遺構はありますが、そこに行くこと、私は「100%無い」と断言できます。

バス遠足に入れる? ないない・・・。

画像は以前奥方とうろついた岐阜にある百貨店タカシマヤの食堂街からの図。

「みわ屋」という飛騨牛を食べさせる店のランチタイムでしたが、値段の割にボリュームもあって美味しくいただきました。

奥方と各所うろつく時はそういった時間は必ず持たなくてはなりません。

私独りの場合はまず、昼食ナシで時間を惜しんで歩き回りますが、そうでもしないと奥方は付いて来てくれませんからね。

ハカテラシロはNGながらデパ地下とランチがコースにあればそれなりに。

尚、タカシマヤが無くなっても他にも岐阜県内にそのお店がありますので、「今度また行こう」。

ホントは血尿が出るほどに歩くぐらいの気合が必要なのですがね。

みわ屋の窓際からは金華山岐阜城④と市街の様子が。

⑤は長良川対岸へ向かう橋の上からの岐阜城。

「奥の墓道」氏との「地獄の登攀」(または)が思いだされます。

この城を攻めあがるなど「どうかしている」と文句を言いながらただひたすら登りました。そしてあの時は山頂でぶっ倒れましたね。

岐阜には色々な思い出があります。

2024年

6月

12日

水

安静は体にワルい 「ハァハァ、ゼイゼイ」のすすめ

昨日4時に目が覚めて雑務いろいろ。

午前中には人間ドックの予定もありました。

榛原病院の8時10分からの受付開始に早い順番をゲットして早々に帰ることを毎度気にかけているのですが、昨日は、例の石塔を移動だけでも・・・と鐘楼下に運んだりしていたため、結局到着も遅くなって3番でした。

しかしよくよく考えてみるとそれはあまり意味がないような。

その日たまたまなのでしょうが「胃カメラの先生の出勤時間は〇時〇分頃」などと言われてただただ、ぼけ~っと外を眺めている時間がありましたので。

内視鏡受付に辿り着いても待ち時間多すぎ・・・

そちらでは皆さんのマスク装着の様を見て、そういえばまたコロナが繁盛していることを思いだしてハッとさせられました。

「こうなったらしかたがねぇや」の開き直り。

胃カメラの判定が一番気がかりでしたが、医師より「変わりない」との言葉を戴いて安堵させられた次第。

検査項目すべての結果は後日になりますが、最後の医師の所感の時間にはいつもの如く、「運動不足」の4文字を重ねて指摘されてしまいました。

初めてのご指摘でしたが心電図を見せられて、確か「T波」とのことだったかと思いますが「低すぎる」とのこと。

それが低いということは「心臓の血管が細くなる」とのことで心筋梗塞などのリスクが・・・との談。

心臓はある程度の負担がかからないと血管に血が流れなくなり自然と細くなるといいます。

ということで一日数分でも「ハァハァ、ゼイゼイ」しなさいと。

要は運動して時に血をたくさん血管に通せということです。

そういえば「安静」にしてのんびりしてばかりいた半年間でした。

殆どすべてのドックの項目におけるネガティブサインはその運動で解消できうるもののようです。

扨、11時30頃寺に戻ると石材屋さんが境内墓石墓じまいによる撤去工事が進行していました。

昨日ブログで記した墓塔とは別の墓ですが、墓じまいばかりで石屋さんは今、頭が痛いでしょうね。

逆にここ数年はそれだけを業にしても成り立ちそう。

石屋さんには仕事が終わったらユニックとオペレーターを兼ねて少々の時間をお付き合いしていただくことになっていました。

それは数年前に奥方と息子の三人で切り倒そうとした槙の枯れ木の処理。

その大失策、切断した木を落下させて墓石を欠けさせた経緯あるいわくつきの木です。

時間が経過してそれがまた倒れでもしたら・・・と思案していたのでした。

その機会を得たことで無理やり裏の道に4トン車を入れてもらったということです。

そのブームを繁茂した枝木の中に突っ込んでいただき木の上部をフックにひも懸け。

そして私のチェーンソー作業は難儀しました。

案の定、材は乾燥しきっていてカチカチ、思いのほかてこずってしまいました。チェーンソーは熱を持ちすぎてなまってしまったかも。

残りの下の部分も一気にやっつける予定でしたが、こちらは朽ちるを待つが正解と放置することにしました。これ以上のヤル気が失せました。

南側墓地に倒したきりになっている材はさすがに重たく、せめてあと一回は切らないとどうにも動かせませんね。

ひきづり出すだけでも大変な重たさでした。いずれの機会に。

終了後、ひと風呂浴びて、差し入れいただいたばかり、旬の「甲州の宝石」を頬張ってから遅い昼寝を。

筋トレ風の仕事はしているものの、「ハァハァ、ゼイゼイ」と肝心の心臓には負担(いい負担)にはなっていないのでした。

暢気そのものの生活という感もありますが。

①は榛原病院6階から西方を見た図。

2024年

6月

11日

火

毛原廃寺跡礎石 奈良の美品 円形と多様なカタチ

雨はあがって朝から青空が広がる気配。

私はその作業を、やっつけようと境内のある墓石の前で独り線香を添えて簡単なおつとめを。

墓石と言っても墓石の形をした供養塔。これまでありがとう・・・です。

それから大ハンマーを担いでその墓地へ戻りました。

竿と呼ばれる上部の主たる石塔とそのベースの石を私なりの方法で外したあと、その下2段のコンクリート型枠で作られた3段目と4段目の除去ハツリ作業。

コレはある相良地区の名士がおそらく使用人だった若者のために建碑した墓碑ですが建碑されて約80年を経ます。

遥か昔に無管理になってコンクリベース部は朽ちていくままに放置されている墓標です。

相良周辺では名の通ったその建碑者の娘さんが健在ということでその墓石墓じまいを打診するためにお会いしました。

一週間ほどまえのことです。

すると撤去工事について快諾いただきましたので、早速石屋さんを呼んでその工事着手について折衝したのでした。

事情が事情だけに他の拙寺の工事と抱き合わせにして格安の見積もりを頼むと「本来は20万円と言いたいところだが17万円で」と。

それでも先方に配慮して「もう一声」何とかして欲しいと図々しく頼み込むと15万円を割った金額の提示をいただきました。

考えてみれば墓じまいといえども私の代は勿論、父の代祖父の代まで運営費その他いろいろな経費について御依頼したことはありませんので、他の御門徒さんからすれば不満が出ても致し方無いところではあります。

その書面を持って先方宅に再度赴くと、「よく考えて子供たちに相談した結果お断りすることにした」と。

そして3回目に先方から呼ばれて伺った際はヘルプの年配の方二名が待機しておられ「支払いの必要はない」とまで断言されていました。

私の言い分としては「貴女のお父さんが墓石の建碑者です」ということだったのですが、これ以上の話し合いはムダ、もはやその主張は不要と判断しそのお宅を退去したのでした。

「トラブルは御免」というところでしょうか。

総代会、世話人会にその件を報告し、処分費について御門徒さんからの運営費で支出することに了解を得ることにします。

解体に関しては私がDIYで行いましたが、残材の処分費は業者さんに依頼する他はなし。

これから来られるコンクリ工事の業者さんに泣きついて何とか片付けてもらうことにしましょう。

その墓碑の主たる部分は当分の間は鐘楼のベース部分に寄っかからせて置いておくことにします。

実は竿部分を確りと立たせてそれとなく設置したのですが、奥方からそれでは「何かの墓と誤解される」「むしろ適当に~」との指摘がありました。

よって「墓標ではない」を主張すべく午後遅くにでもその作業に取り掛かることにします。

午前はやることいっぱいなのでした。

ちなみに、あの手の重量物の移動は先般の石垣いじり(50個以上)以来でしたがまだまだイケることを確信しました。

ただし石垣の石は25~30㎏程度ですが、墓石は80~100㎏はありそうです。

よってゴロゴロと転がして移動させる程度ですね。

大ハンマーを振り回したこともあって、関節各ミシミシ、両腕パンパン。

扨、毛原廃寺跡には想像を絶する空間が広がっています。

山の中のこのような地にかつての大伽藍の存在があった・・・それを考えるだけで不思議世界に埋没。

昨日も少々の礎石画像を示しましたが、その夥しい礎石の数にはまた圧巻です。

何しろデカイ。

私も本堂の礎石ほか「石」というものに馴染みがありますが、あの大きさから推測するその上物の大きさたるや如何に・・・

昨日の掲示板の如く、かつて昭和13年に売却されて行方知れずだった物があり、後年返却された・・・という経緯があったとのことですがそれにしてもこれだけの物をどういう権威があって売り払ってしまったのか・・・無管理という時代があったのでした。

私は元あった場所に正確に戻されたのか、そちらの方も心配になってしまいますが。

それにしてもこの重量物の移動について、もし私なら・・・を考えてしまいます。やはりこればかりは頭数が必要です。

ユニックなどがない時代ですからコロとロープを駆使する他はないでしょうね。

しかし、もしこれが一つ二つ庭にあったとしたら・・・最高の趣になることは必定。

「欲しい」という気持ちは大いにわかりますね。

まぁ趣味の問題ですが。

2024年

6月

10日

月

唐招提寺並みのスケール? 毛原廃寺跡 今は人家の間

昨日午後も境内にてご門徒さんご夫婦と歓談。

「昨日、ようやく退院できました」と軽トラの助手席から杖で台地をとらえつつ奥様が現れました。

その入院は右膝に人工関節を入れる手術です。

リハビリの末「何とかここまで・・・」との歓びの声がありました。

その施術についての決断は私どもも承知していましたが、その出現の図はまさに「痩せた」感。

当人も「寝ていたものだから、ほとんど筋肉がなくなった」と。

現状、施術した右足ではなく、ひたすらそれをかばって体を支えてきた左足の方に痛みを感じるとのこと。

よく聞くところです。

そして自宅に戻って食べた食事が「物凄く美味い」を感じたそう。病院食のコントロールされた食事の辛さについて仰っていました。

これからどんどん美味しいものを食べて筋肉を付けていきましょう・・・と私。焦って転ばないこと、そして今後のリハビリがまず大事ですね。

入院となれば、これはまた安楽な状態を維持することが主眼となりますが筋肉はガッツリ落ちることは確か。

寝ていれば動けませんので運動は不可能ですからね。

ただ筋肉の減少を手をこまねいて見ているだけ、何とかならないものでしょうかね。病院にいるのですから。

治療の反面不健康にさせられる・・・そんな思いも。

先日「ハイジ」、いわゆる昔アニメにあった「アルプスの少女~」の映画実写版をざっと視聴しました。

当方奥方がそのアニメの視聴者だったということからその内容について登場人物の名前から各知らされていましたが、やはりその劇のメッセージは確りと伝わってきました。

男子が観る番組に非ずという観念もあってそのストーリーすらも眼中になかったのですが案外感動的でした。

一言で親の固定観念こそが子の害になる・・・ということ、そして都会の喧騒から離れた自然環境と自由活発・・・。体の健常はそこからなのだな・・・と。

たまたまその晩に別のチャンネルで「マッドハイジ」なる(おばかパロディー)映画が流れていましたが、それは10分で視聴をやめました。

扨、ブログで以前、下笠間永仁阿弥陀磨崖仏に、また山添村毛原の「山辺の御井(みゐ)」について記しました。

そちらで毛原とは京原からの変異を示唆しているようだと匂わせましたがその街道は奈良と伊勢を結ぶ古道であって古代の往還道であったかも・・・を推測するところです。

今風にいえば名張から室生寺に向かう道。

それはその御井の存在が後押しする材料となりますし、その御井のある場所こそが奈良時代の毛原廃寺跡ということになります(場所はこちら)。

歴史資料に登場することはなく、歴史から消えている感ありますがそれでいて唐招提寺並みの伽藍があったその痕跡。

2024年

6月

09日

日

中古ドラム缶仕入れて 加工の蘊蓄

境内テラス前での作業中、お参りに来られた御門徒様としばし雑談。

久しぶりに近くでお話をさせていただいたのでしたが、手に震えがあったことはスグに気づきました。

その旨おうかがいした方がいいかと思っていればその方から「今度入院する」と。

どういうことかその理由を聞けば、パーキンソン病での処術だとのこと。その病の名を頻度高く聞くようになりましたから、同じ悩みを持つ方がたくさんいらっしゃるということですね。

3年ほど前にその診断が出たそうで原因不明「一生治癒しない」といわれるその病気の進行を遅らせるための入院処置だそうです。現状歩行に支障はなさそうですしお参りには自家用車で来られていますがいずれ車椅子・・・というのでは困ります。

ご主人が亡くなってからパートタイマーで家計を維持している方です。復帰に時間がかかることもそうですが、病気の進行については特に辛いことです。

そのご主人が亡くなってかなりの時間が経ちましたが、私が寺に入ったばかりの頃、境内作業をしいてる私に、気軽に「いつでも手伝いをするから声を掛けて・・・」と気にかけてくださいました。