週半ばの法事には奥方はちょっとした苦虫。

大抵の法要がある土日の間ということで夏場の生花の件が問題だとのこと。要はその依頼を受けた「私が悪い」ということ。

法要が土日にまとまれば尊前の花が生き生きしたまま勤修できるというわけですが、夏場は一日一日と枯れ、萎れていきます。

前日に新鮮なものを追加する手間が増えるということのよう。

坊守というもの、その名の如くご苦労があるものです。

私はその意に介せず・・・

そしてまた昨日もあのクソ電話がありました。

その前日も二回。

あきらかにオカシイと思う見た事もないような番号でそれが「979-05287-7※※3」。

一応応答してみれば自動音声。「こちらはNTTです この回線は2時間後に遮断されます・・・詳しくは1(ボタン)を押して・・・」というもの。

一言「バカヤロウ」と呟いてブチ切ってやりましたが世の中の善良なる皆さんは真に受けてしまうのではないでしょうか。

私はその1ボタンを押すことなくおしまいにしていますので、その後のことは分かりませんが、まず間違いなく詐欺電話の類でしょう。

やはりその「2時間」を待ちましたが回線は繋がったままでした。手を変え品を変えの間抜けな詐欺話、付き合っちゃあいられませんね。

今自動音声で一方的に何か話して来たら・・・即切りを。

聞いているだけ時間の無駄。

扨、昨日は「奈良へGO!!」の如く私的に、勝手に盛り上がったわけですが今一度柳生に戻らせてください。

こちら柳生における春日大社からの街道筋にあった正長一揆(1428)の件、疱瘡地蔵の岩に記されている碑文について記しましたが、あの記述は当地の歴史を知るうえで結構に史的に有名なものです。

「徳政」の史実についても興味深いものがありますし記された

「正長元年ヨリサキ者(ハ)

カンへ四カンカウニ

ヲ井メアルヘカラス」

の(春日社領)神戸四箇郷(大柳生庄・小柳生庄・阪原庄・邑地庄)との

記述からしてそれらはかつて相互に団結して生き抜いて来たことが推測できます。

時に春日社に対しても抗ってきたようです。

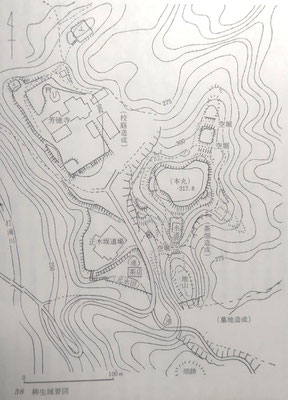

柳生の陣屋から見て打滝川の川向うの丘には芳徳寺がありますがその周囲の丘伝いが柳生城(場所はこちら)になります。

以前拙ブログで記した柳生墓地(埋め墓・詣り墓・受取り地蔵)がその南側にあたります。

その四箇郷を纏めていたのは山中衆と呼ばれる土豪。

対立する筒井氏の成身院と古市氏との混戦期を纏まってその共同行動を続けていたようです。

その中で古市氏の勢力下の史料(城郭大系より)に在地土豪の名として西北部に狭川・蔶川そして柳生に土着する小柳生氏の名が出てくると。

こちらは小楊生郷という呼称もあり柳生家の伝承によれば出自は菅原氏で長暦元(1037)に関白藤原頼通が神戸四箇郷を春日社に寄進した際に永家なる人が小楊生郷の荘官となってその子孫

が柳生氏を称したといいます。

柳生氏を名のったのは(当初は小柳生氏)宗厳の父の家厳の頃で

宗厳・宗矩の父子の時代は当初松永久秀側に付いていましたが久秀が筒井順慶に辰市城で敗れて以来、秀吉の天下の間は没落停滞しますが、徳川家康の選択によって家運は一気に上昇したといったところ。

大和国人衆はその殆どが筒井氏に順応して没落するか豊臣大坂側について滅亡したという中、この柳生氏のみが大名として、幕府剣豪指南・諜報活動特化した「家」として名を残しました。

時代劇好きで柳生の名を知らない人はいないくらいです。

城郭の縄張りをこちらの丘全体とすれば芳徳寺や現在の霊園を

含めてかなり広大なものとなりますが、この柳生城として今残るそれらしさといえば、画像の残存する空堀や切岸らしき崖程度のみでしょうか。

この時は冬でしたが、草ぼうぼうの藪の中。

他所は開削によってその面影は無くなっているかと。

コメントをお書きください