夕刻の法縁を控えていた為、ずっと自宅待機。

外に出てへろへろになる気にはなりませんでした。

18時から吉田町に向かうことになっていましたので、その番組-ニュースーン(放映は16時50分前あたり)は視聴することができませんでしたが、宮沢氷魚さんが出演し、先週末の大河ドラマの最終の出演場面について語るコーナーが。本編は衝撃的なシーンでしたからね。

叔父から「見たよ~」とメールが入っていましたが番組最後に宮沢さんが相良へ「事前勉強」のために訪問された際の一コマ平田寺と大澤寺の堂内の様が紹介されたようです。

事前に史料館経由でそのカットを入れる旨連絡はありました。

午前は今年の子供向けの夏休み宿題支援の会の講習の流れを思案検討。

そのお話のお題がよせばいいのに「田沼時代の米」なのです。

ある御門徒さんがそのタイトルを回文で見てその表題を真に受けてズバリ「その米を見せて・・・」と問い詰められたことがありましたが、そのタイトルにも問題がありましたね。

私の後悔の最大理由はその件「難解すぎる」ということ。なかなか腑に落ちるところまで誘引することは不可能なテーマでした。

子供らに(おそらく僅少の参加者はいつものこと)その難解なこまごまを説明納得させることができるか・・・ちょっとやそっとのお話ではまずムリでしょう。

それは

①封建幕藩体制そのものの理解

②士農工商と武士のプライドー儒教的精神の理解

③武家社会はそもそもの経済観念が欠落(武家と商業)している

④米が需要と供給で価格が変動することへの無理解な支配

⑤自然環境の変化とインフレとデフレ

⑥俸禄(武士の給料)は米 幕府財政の基本も米

⑦大坂の米相場と今でいう先物や信用取引に近い取引の存在

⑧米の商いに介在する様々な業いと権利関係

⑨大坂流通の銀、江戸流通の金の二重構造と両替商の存在

⑩時代によって変異する米と通貨の交換レート

⑪米の量・容積の単位、石・斗・升・合について

⑫通貨単位いろいろと換算

⑬江戸期税制と年貢

などなど

そんなこんなでテキトーに話すしかない・・・と開き直っているところです。

上記の項目はそれぞれ1時間であっても大人でさえ理解しがたいですからね。

それをこのクソ暑い本堂でおさめることなど、無理無理無理~。

全体ざっと30分でお仕舞にしようかと。

「あとはみんなうまいこと調べてね~」。

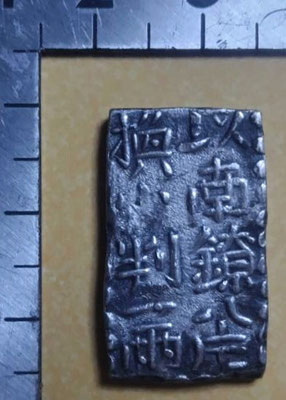

画像はせめて南鐐二朱銀の現物でもみてもらおう・・・と引っ張り出したところ。

こちらに関しては当相良史蹟調査会の皆さんはどなたもお持ちになっている品。

珍しいものてせはありません。

尚、資料館2階のドラマ展に展示されている二朱銀はドラマの中で使用されたものになります。

他の画像は拙寺の同じ引き出しから登場させたものですが惜しいかな小判は出てきません。寛永通宝ばかりです。

③④豆板銀(小玉銀)こちらを天秤で計量して両替。不効率極まりありませんし、いちいち両替手数料が発生するのでしょう。

スムーズなモノの動きに水を差してしまいます。

また南鐐二朱銀の流通チャレンジはキレ者田沼意次の頭脳明晰を物語っていますが全国的に通貨両替の煩雑をクリアしようと図ったもの。

しかし、それはそれで当初は大坂商人から不評の声があがったわけです。

両替商(銀行業)の介在は殆ど用ナシですからね。

※7月27日に「散歩の達人 さんたつ」が更新公開されました。

「田沼意次ゆかりの地・静岡県牧之原市相良で、幕府の財政を好転させた名君の足跡をたどる。大河ドラマ『べらぼう』ゆかりの地を歩く【其の六】です」

コメントをお書きください