午前と夕刻に法縁がありました。

お日さまが顔を出している時間もありましたが、その間に張り切ってへろへろになるわけにいかず外仕事は無しに。

よって庫裏の涼しい場所でぼけぼけ~っと怠けて過ごしました。

施設の叔母の今後の対応について協議するその面談予定は来週に決まりましたが、私と奥方それぞれの精密検査(ともにCTによる診断)の予定をかいくぐってのこと、なにより他にも初盆の法縁の予定があります。

よって例年以上に山積する外仕事への対応が捗っていません。まぁ都合のイイ言い訳のようなものですが、医者通いというものはなかなか気が重く面倒なものです。

医師から各ご指摘を受けた何らかの私あるいは奥方の不具合についてその理を判明させなくてはなりません。

場合によっては次のステップに進まざるを得なくなるわけですが、お互い「その時はよろしく・・・」。

そういうこともあって先般の免許証更新の~次(の更新)が

令和12という~時間に違和感があったわけで。

その衰えというか体力の衰微については仏教の基本中の基本、「無常」を常に思わされるのでした。

扨、昨日は浅草の「東本願寺」の堂内画像をさらっと記しました。また拙ブログではこの「東本願寺」の件、幾度か記していました。

特に「奥の墓道」氏が自身の学校に行かずして私のアパートに泊まった翌日私の昼間の学校(法律関係の授業)に付き合い夜間こちらで真宗学の講義を受けたこと鮮明に思いだされます。

奥方にその件を話すと「絶対にそんな酔狂は居ない!!」とは言いますが、何ごとにも興味のアンテナを張ろうとする彼、理由はその件だけではなかったはずですが複数年、留年していましたね。

しかし彼は伊東市の市長さんとはちがってしっかり卒業証書は持っているようです。特に確認したことはありませんが・・・。

ちなみに今はなき彼の御両親がなかなか終わらない学費の仕送りにつき訝しがっていたという話を聞いていましたが彼はすべてを私のせいにしていたようでした。

まぁすべてのことに私の原因を否定することはできないでしょうが。なんらかの責はありますね。

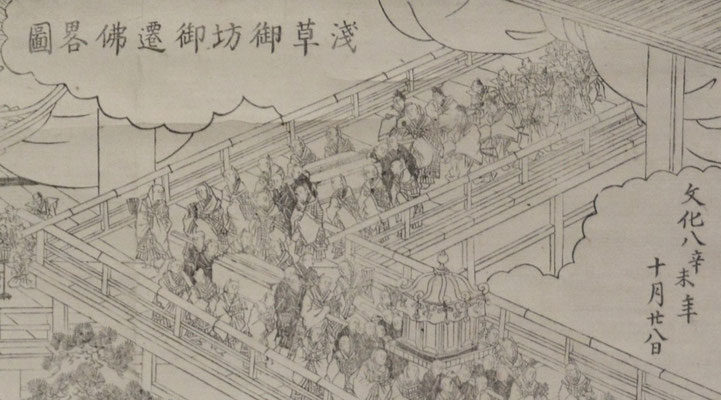

そのお寺の名称が変更になったのは私がここにかつて併設されていた夜学、専修学院を卒業したあとのこと(お東騒動)ですが、江戸期の頃の名称は通称「浅草御坊」です。

その御坊の遷仏法要の図の軸が土蔵から息子らの手によって出されたのが6~7年前の事。

この軸が次回修復予定の素材になりますが私の如くかなりのボロが出ています。刷り具合もあまりイイ出来ではないような。

ただしここでしっかり修繕しておかないとただ朽ちていくだけでしょうし、できればご門徒さんにも見てもらいたい品ですからね。

おそらく市中にてのかわら版の類というよりも、当流限定寺院用の告知に使用されたものかと思われますが、その存在の理由は定かではありません。

軸装されていたことから、当初は「見せて遺す(保存)」意図があったことがうかがえます。

ただしわからないところが年号の「文化八」です。

筆者の喜多川歌麿の死没の通説はそれより数年前であるといいますからね。

どちらにしろこの手のお寺の地味な絵図には「失意と晩年」ということを感じてしまいます。

しかしその通りに受ければ文化八年までは最低でも存命していたということ?

コメントをお書きください