案外と寒さを感じます。

一昨日の雨天には石油ストーブを持ち出していたお宅もありました。風も比較的冷たいこともありますね。

昨日の私は早朝以外は半袖で過ごしましたが日没近くは殊に肌寒さを感じました。

昨日も殆ど一日中境内で右往左往していたのですが、それは先日諦めた山門下の排水パイプ工事を再開したからです。

一旦は業者に依頼したものの、GW明けになるようで、時間を持て余している私がぼけぼけっとそれを待っているというのはイケませんね。

宗旨は違いますか毎度「『動中工夫』でありたい」とそれをモットーにしていますので。

作戦としてはコンクリ―トの敷設された排水パイプは何とか竹竿を使用して中に詰まった泥と根を押し出すことができましたので、その先の土中に埋設されたパイプを掘り起こしてぷった切りパイプをクリーニングしようというもの。

すると思わぬトラブルに見舞われて昼以降はその対応でドタバタしていた次第。生きていると何かしらやらかす・・・それも私。

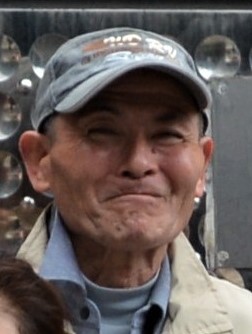

画像はやはり「生きている」と思い出すたくさんの見送った人たちとの想い出の一つ。

先日大阪道頓堀のうどん店今井のお土産のそばをすすりながら道頓堀川沿いを歩いた藤田章二氏とのドタバタを思い出しました。

その方は障がいを抱えながらも拙寺のバス遠足には毎年必ず参加されました。

バス遠足での主役ともいっていい方でしたが、2021年の暮れに突然逝去されました。

奥方はその人の顔をこちらに紹介することは・・・と怪訝な顔をしていましたが親族も不在で墓石ごと永代墓としていますので、藤田氏に「肖像権」が帰属しているとすればそれは私なのかも知れません。

何よりも普段あまりに笑顔を見せなかった藤田氏のベストショットともいえる画像がありましたので・・・

画像はかつてやはり道頓堀の法善寺前の夫婦善哉を藤田氏と二人で食したあとの散歩の図。

ちょうど10年前の図ですが、自由行動の時間はどうしても私が引率することになりました。時に車椅子の乗ってもらいながら。

とはいえ、私の趣向(道頓の墓など)中心に動き回ることは了解していただきました。

トイレが近いというポイントさえ掴んでおけばドタバタなれど案外楽しいことばかり。

画像の相合橋(あいあうばし)という名は意味ありげな名称です。一瞬「粋な出会い」を連想しますが実は逆。

大阪市の解説を転記します。

「この橋が初めて架けられたのは1680年代で、当初は中橋あるいは新中橋とよばれていた。宝永4年(1707)に初演された近松門左衛門の『心中重井筒(しんじゅうかさねいづつ)』の一節にも中橋として登場している。

「月ははや 渡り初して 中橋や 六軒町の小夜がうし~」

相合橋と名付けられた時期は不明である。

橋の南側は芝居櫓が立ち並ぶ芝居町で、北側は川筋の宗右衛門町のお茶屋街、橋筋には俗に六軒町と呼ばれた遊郭があった。

このように橋の周辺は大変華やかな雰囲気があり「相合橋」という艶のある名前がつけられたのであろう。しかしこの橋は

渡ると男女の縁が切れる“縁切り橋”ともいわれ、遊里の人々は橋を渡るのを嫌った。

また婚礼の行列もこの橋は渡らなかったらしい。相合橋が鉄橋になったのは昭和37年のことで、昭和58年には橋の幅を両側へ大きく拡げ、橋の上に憩いの広場が設けられた。また、平成23年には橋面の改装工事を実施している。」

最後の二つが「道頓堀今井」のそばセット。

ネギが手に入らないそうで・・・ちなみにその実店舗には行っていません。

奥方が連れていけと・・・喰って喰って喰いまくるのでしょうか。

縁切り橋、私はその手の迷信は笑いとばしながらこれまで生きてきました。

コメントをお書きください

小山昭治 (日曜日, 04 5月 2025 10:08)

久しぶりに章ちゃんのご尊顔を見ました。

改めてみると、眼鏡を掛ければ父親に似てますね。

小学1年で担任でした。黒板に富士山と田んぼの絵を描いて「ふじた」と

解説してくれたのを思い出します。

今井一光 (日曜日, 04 5月 2025 20:32)

ありがとうございます。

章二氏のご家族の件、各伺っていましたので、大体の見当がつきますが、私が実際に接したのは章二氏の愛犬「チビ」だけです。

やはり亡き人たちそれぞれの「かつての様」が後年に話題となることは故人にとっても嬉しいことでしょうね。

ちなみにその「チビ」が亡くなった時の章二氏の悲しみ様ときたら・・・

大粒の涙を流していました。